配属を希望する学生の皆さんへ

【教育ビジョンと研究指導方針】

医療において医薬品は欠かすことのできない存在であり、薬物療法に精通した薬学人材の育成はますます重要性を増しています。特に、薬物動態学や薬効解析学は、薬がどのように体内を巡り、どのような効果や副作用をもたらすのかを理解するための中核的な学問です。加えて、これらの知識は、ゲノム薬理学(ファーマコゲノミクス)といった次世代の医療薬学へと発展を遂げており、その体系的な理解は、先進的な薬剤師や薬学研究者を育てるうえで不可欠です。

私はこれまで、東北大学病院薬剤部で約20年間(専任・兼任含む)、大学院薬学研究科および薬学部で30年間にわたる教育・実務経験を重ねてまいりました。その経験を活かし、文部科学省特別経費事業にも採択された「次世代型専門薬剤師」や「スーパージェネラリストファーマシスト」の育成にも尽力してきました。今後は、「東北大学薬学部を卒業した薬剤師や研究者こそが、最先端の医療薬学に最も通じている」と国内外から評価されるような教育を実践していきたいと考えています。

なかでも、私が長年専門としてきたゲノム薬理学(Pharmacogenomics; PGx)は、薬の効き方や副作用に影響を与える「遺伝的要因」を明らかにする学問です。その歴史はまだ40年ほどと浅く、未解明な点も多く残されています。加えて、最先端のPGxの知識を教育できる人材は国内でも限られているのが現状です。

しかし近年、PGxの重要性は薬学教育にとどまらず、医学や看護学教育においても高まりを見せています。たとえば、近年改訂されたコアカリキュラムでは、「薬剤の有効性や安全性とゲノムの多様性との関係を概説できること」が明記されるなど、PGxはもはや専門分野にとどまらず、すべての医療人に求められる基盤知識となりつつあります。

私は、大学院修了以来約30年間にわたり培ってきたPGxの専門知識を、東北大学薬学部の教育に積極的に取り入れ、将来の臨床・研究の現場で生かせる力を学生たちに根付かせていきます。

【大学院生・学部生への研究指導方針】

大学院教育においては、修士・博士課程の学生それぞれにゲノム薬理学や薬物動態学に関連する研究テーマを設定し、学位論文の作成に向けて丁寧かつ挑戦的な指導を行っています。国際卓越研究大学としての期待を背負う東北大学の一員として、世界に通用する医療薬学研究者の育成を目指した教育を実践していきます。

修士・博士課程の学生には、修了までに英文原著論文を2〜5報程度、国際誌に採択される水準の研究指導を行っており、学部生に対しても、6年次までに少なくとも1報の英文原著論文の採択を目標に据えています。近年では、6年次までに2〜3報の論文を第一著者として発表する学生も増加しており、高い研究成果をあげています。

さらに、学生が学会発表を通じて実践的な経験を積めるよう積極的に支援しています。研究力・表現力を高めるため、定期的な研究報告会、論文抄読会、プレゼンテーショントレーニング、合同勉強会などを実施し、知識の深化とスキルの向上を図っています。

国際化への対応としては、留学生の積極的な受け入れはもちろんのこと、日本人学生に対しても英語での研究発表・論文作成のスキルを磨くための教育プログラムを導入し、将来グローバルに活躍できる人材の育成を推進しています。

【結びに】

高度な専門性と国際的視野を備えた薬学人材の育成を通じて、次世代の医療を担う人材を東北大学から世界へ送り出したいと考えています。最先端の医療薬学を学び、実践し、未来を変えていく意志をもった皆さんの参加を、心よりお待ちしています。

研究室の見学を希望する学生さんは、平塚真弘教授のメールアドレス

masahiro.hiratsuka.a8*tohoku.ac.jp

までご連絡ください。

メールアドレスの*は@に変更してからご利用ください

平塚ラボの年間スケジュール(主な参加学会)

| 4月 | 新入生歓迎会、お花見、創薬科学科4年生英語発表会 |

| 5月 | |

| 6月 | |

| 7月 | |

| 8月 | 大学院入試、暑気払い、夏休み |

| 9月 | |

| 10月 | 3年生分野配属、研究室旅行、(日本薬物動態学会) |

| 11月 | 芋煮会、(日本医療薬学会) |

| 12月 | 薬学科6年生卒論発表会、薬学科4年生CBT、(日本臨床薬理学会)(日本人類遺伝学会)、忘年会 |

| 1月 | 薬学科4年生OSCE |

| 2月 | 博論発表会、修論発表会、薬剤師国家試験 |

| 3月 | 創薬科学科4年生卒論発表会、卒業式・修了式、(日本薬学会) |

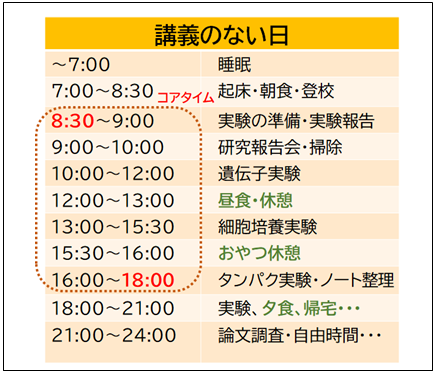

平塚ラボの1日(学部学生の例)

これは、ある学部生の講義のない1日の研究室生活です。研究室には8時30分まで来るのがルールです。朝早く来て、深夜まで実験しない生活習慣を身につけることをお薦めします。自分のデスクで実験の準備や先生に1週間の実験報告や相談を行います。その後、研究室全体の実験報告、掃除、各自の実験を行います。ランチタイムを1時間ほどゆったり取り、18時位まで実験やノート整理を行います。ここまでが研究室の望ましいコアタイムです。夜は実験を継続しても良いし、帰宅して自由時間を楽しみます。もし、日中に論文を読む時間が取れない場合は、自宅でゆっくりじっくり読むと良いでしょう。もちろんアルバイトをしている学生もたくさんいますので、詳細は先生と相談してみてください。

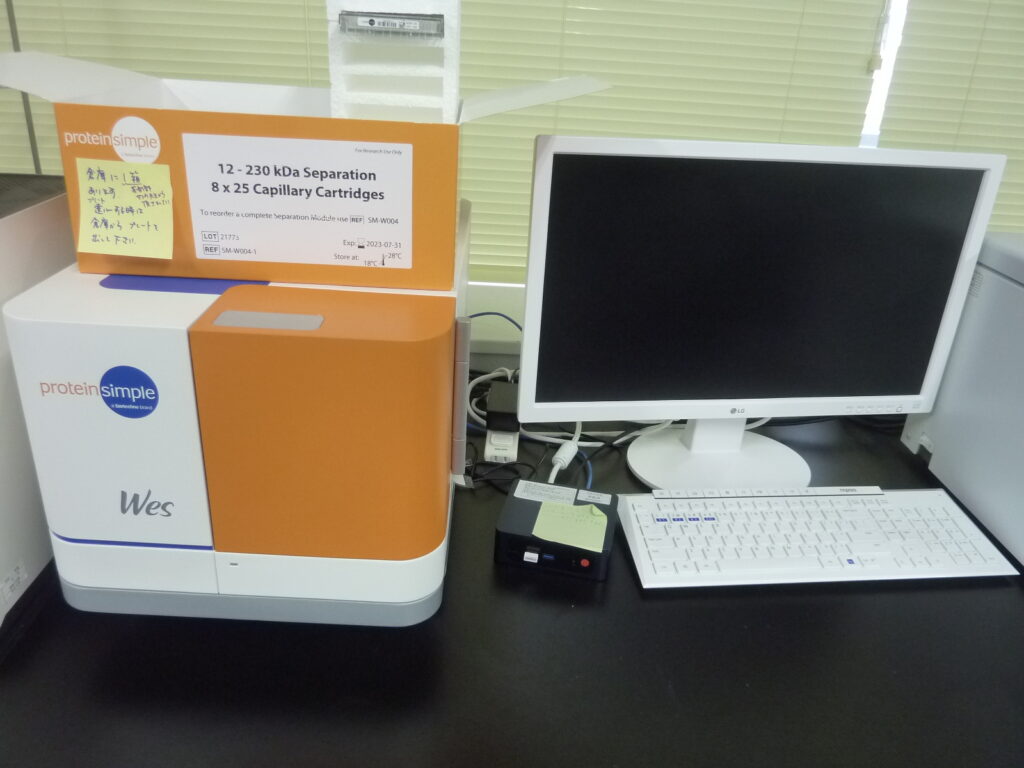

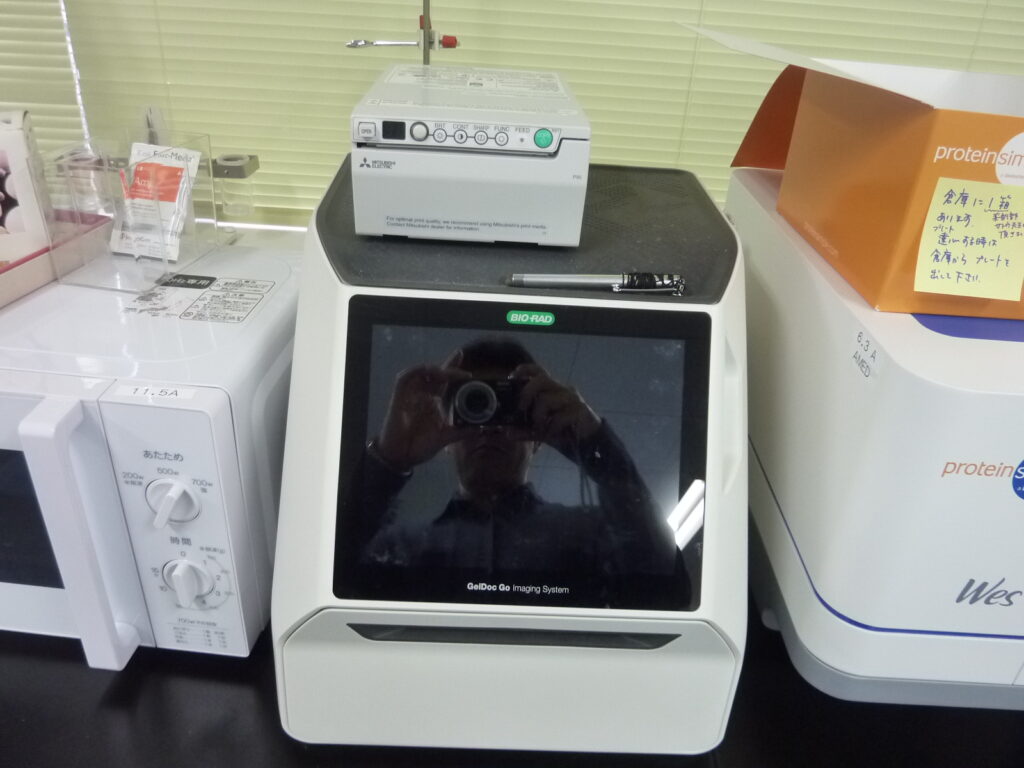

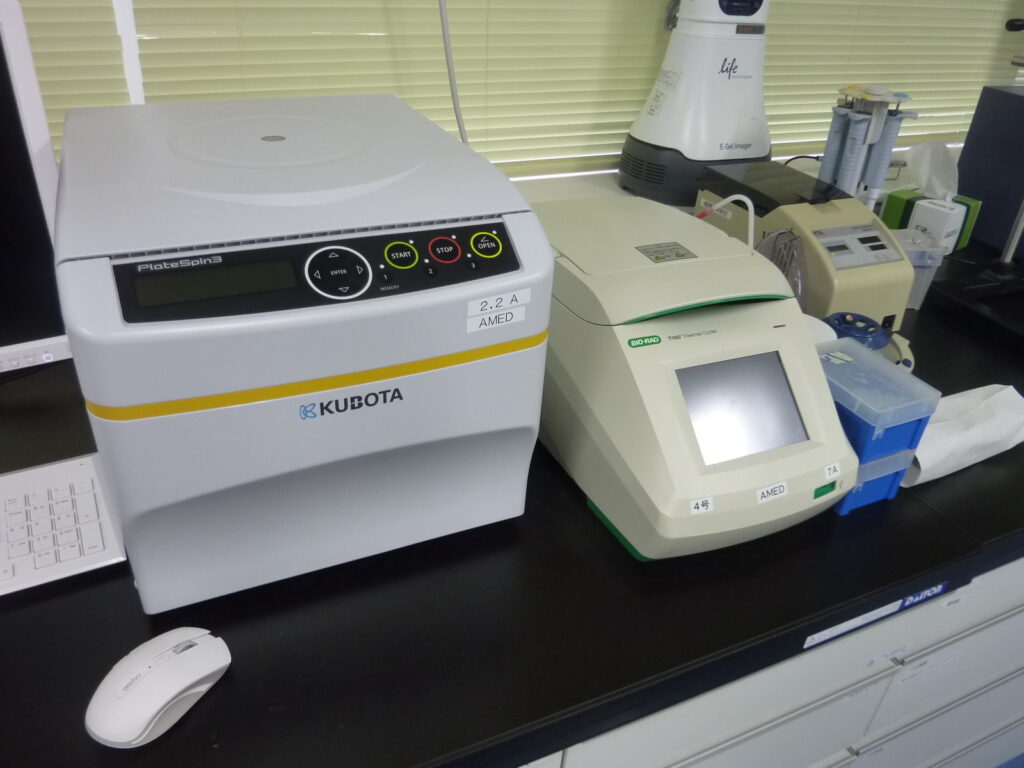

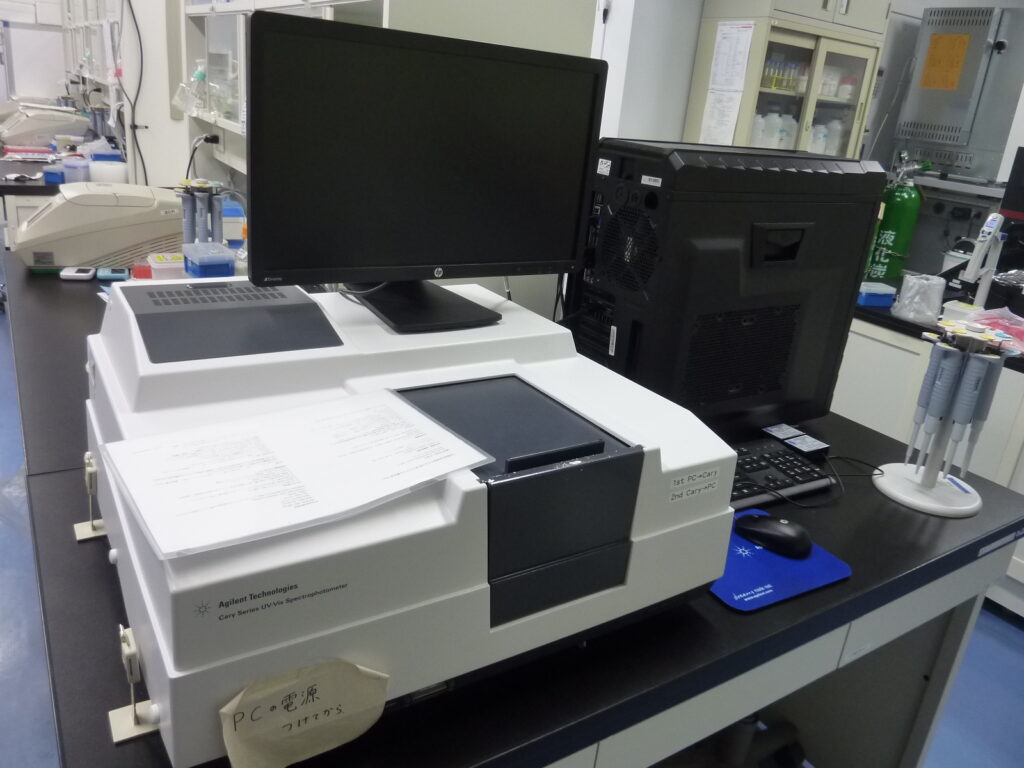

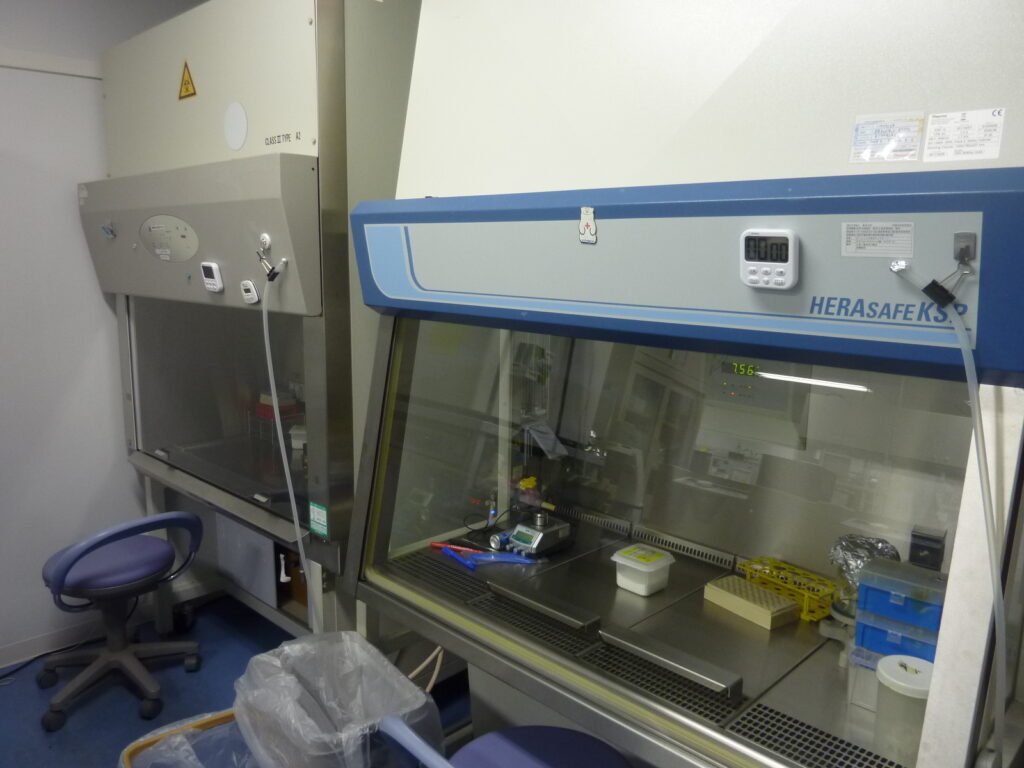

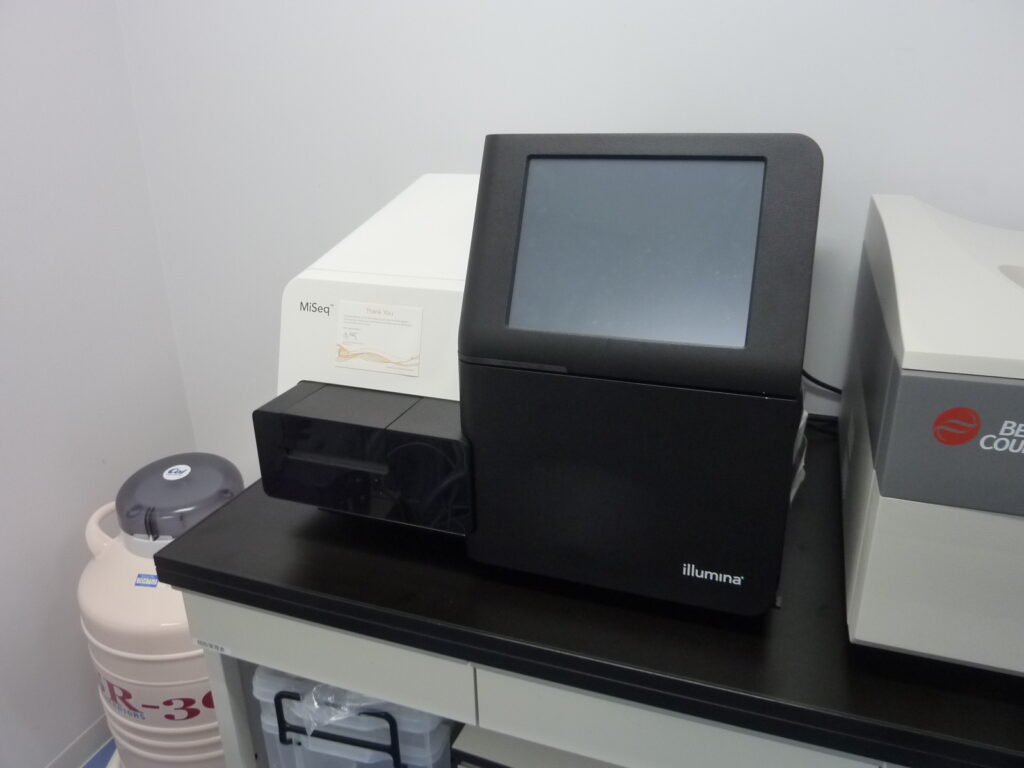

研究環境