プレスリリース

プレスリリース

血中濃度に性差のある元素・セレンと鉄代謝の関連性を発見-ICP-MSを用いた網羅的微量元素解析法を確立-

発表のポイント

- ・誘導結合プラズマ質量分析法ICP-MS(注1)を用いた網羅的微量元素解析法を確立し、ヒト血漿中の微量元素・金属類を測定しました。

- ・地域住民コホート研究で収集された血液を用い、鉄やセレン、水銀、セレン輸送タンパク質セレノプロテインP(注2)など、血漿中に含まれるレベルに性差のある元素を発見しました。

- ・セレノプロテインPが鉄やセレン、ヒ素、水銀、ヘマトクリット値、ヘモグロビン値、HbA1c値(注3)と相関することを明らかにしました。

概要

セレンや亜鉛、鉄などの必須微量元素は、生体の恒常性維持に必須の元素です。それぞれの元素において、欠乏症あるいは過剰症が存在するため、健康状態を維持するためには、最適な範囲にあることが重要です。一方、水銀やヒ素、鉛といった有害金属には、必須微量元素の作用を打ち消し、疾患リスクを増加させる作用が知られています。

東北大学大学院薬学研究科の斎藤芳郎教授、東北メディカルメガバンク機構の山本雅之教授、金沢大学医薬保健研究域医学系の篁俊成教授らの研究グループは、誘導結合プラズマ質量分析法ICP-MSを用いた網羅的微量元素解析法を確立し、ヒト血漿に含まれる必須元素や有害金属14元素を一度に評価する手法を開発しました。また、その増減によって疾患リスクが変化する血漿中のセレン運搬タンパク質セレノプロテインPについても評価を行い、地域住民コホート研究で収集された生化学データ・アンケート結果との多重相関解析を実施した結果、健常人において鉄やセレン、水銀などの元素レベルでは男性の方が高い値を示し、セレノプロテインPにも性差が確認されました。さらに、セレノプロテインPレベルと、鉄やセレン、ヒ素、水銀、ヘマトクリット値、ヘモグロビン値、糖尿病マーカーHbA1c値との相関も明らかとなりました。この結果は、セレンと鉄代謝が密接に関連することを示唆しています。魚介類の摂取頻度と水銀・ヒ素のレベルの相関も示されました。

本成果は7月13日、学術誌Scientific Reportsに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

私たちの体は、鉄や銅、亜鉛、セレン、モリブデンなど、様々な必須微量元素が含まれ、それぞれ固有の役割を担っています。必須元素は、1.欠乏症があるか、2.欠乏症が元素のサプリメントで回復するか、3.元素を含む機能分子が存在するか、以上3つの点からその必須性が決定されます。各元素には、欠乏症の他、過剰症も存在し、欠乏と過剰の間の最適な範囲(至適範囲)にあることが、体の働きを好ましい状態に保つために重要だと考えられています。このような必須元素が存在する一方で、私たちの体には、ヒ素やカドミウム、水銀といった環境に由来する有害金属が存在することも知られおり、これらは産業化が進むに従い、環境中濃度が増加していることも知られています。これらの有害金属濃度の増加も、健康障害や様々な疾患リスクに関わる事も知られています。そのため、生体内に存在する必須元素や有害金属の量を知ることは、健康状態や疾患リスクを知る上で有用性があると考えられます。誘導結合プラズマ質量分析法ICP-MSを用いる事で、生体内の様々な元素を微量の生体試料で測定することが可能となってきました。

必須元素の中でも月の女神“セレーネ”に由来して名付けられたセレンは、欠乏すると男性不妊や神経障害、免疫機能低下の要因となり、極めて深刻な場合は心臓病といった致命的疾患に関わります。一方、セレン過剰は糖尿病の一因となるほか、組織局所的なセレン代謝の亢進は悪性腫瘍の治療抵抗性の原因となります。セレンの必要な摂取量は、30 µg/dayですが、10 µg以下では欠乏症が、800 µg以上では過剰症が認められるなど、その至適範囲幅が特に狭い事が知られています。食事から摂取したセレンは、肝臓でセレン運搬タンパク質セレノプロテインPという分泌タンパク質に変換されて、血中へ放出されます。これまで、斎藤芳郎教授らは、セレノプロテインPの低下あるいは増加が、様々な疾患リスクと関連することを報告してきました。特に、セレノプロテインPの増加は、糖代謝を悪化させるため“糖尿病の悪玉”として作用することが明らかとなっています。

今回の取り組み

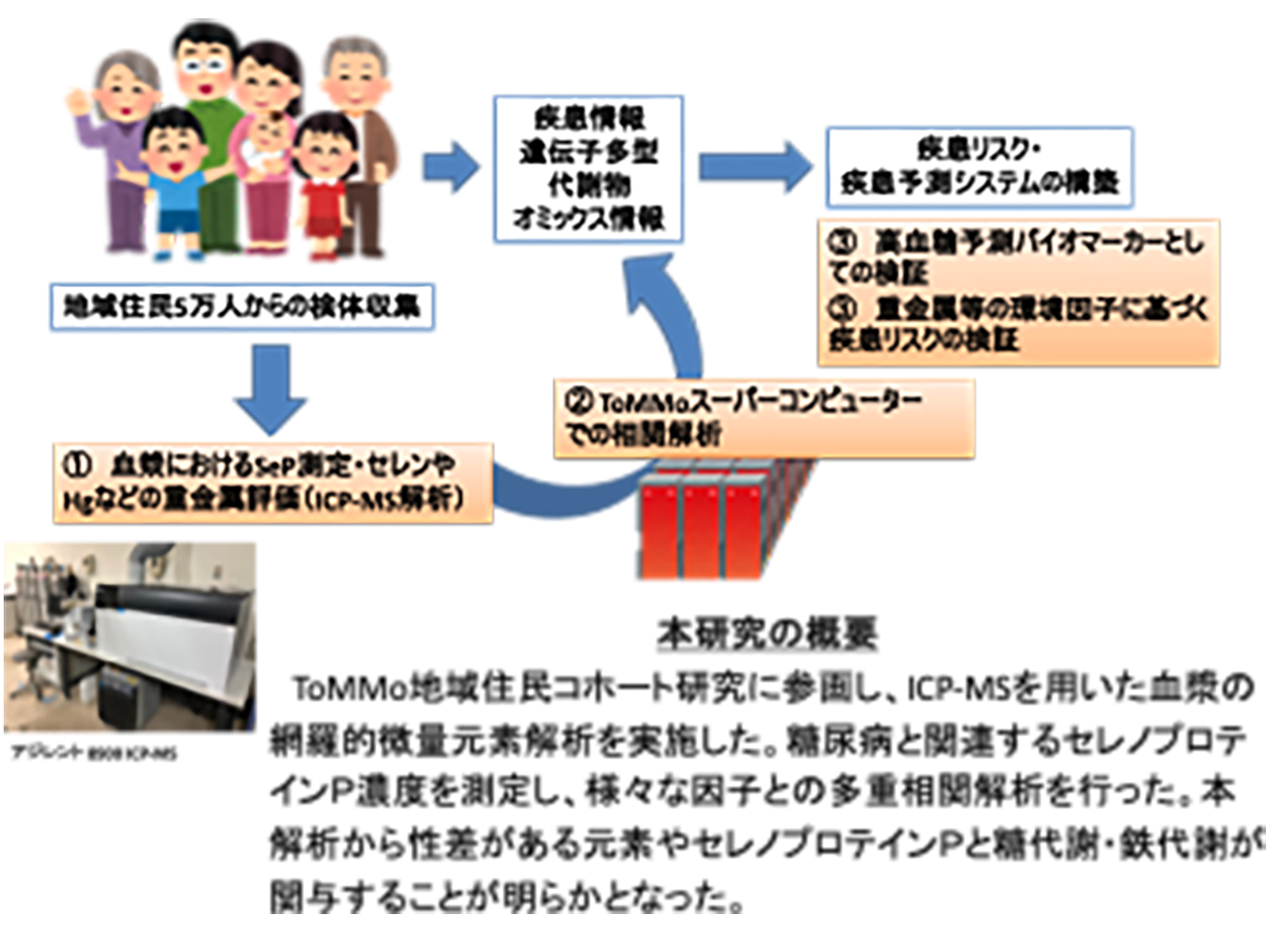

東北大学大学院薬学研究科の斎藤芳郎教授、東北メディカルメガバンク機構の山本雅之教授、金沢大学医薬保健研究域医学系の篁俊成教授らの研究グループは、ICP-MSを用いた網羅的微量元素解析法を確立し、ヒト血漿に含まれる必須元素や有害金属14元素を一度に評価する手法を開発しました(図1)。東北メディカルメガバンク機構の地域住民コホート研究で収集された健常人 506名の血漿100 µlを用い、14元素濃度の測定値を取得し、これまでに収集された生化学データ・アンケート結果との多重相関解析を実施して、様々な因子との関連性を解析しました。また、その増減によって疾患リスクが変化する血漿中のセレン運搬タンパク質セレノプロテインPについても評価を行い、様々な因子との関連性を解析しました。

その結果、健常人において鉄やセレン、水銀などの元素レベルに性差があることが明らかとなり、それぞれ男性の方が高い値を示すことが分かりました。また、セレノプロテインPにも性差があることが示されました。セレノプロテインPに由来するセレンは、精子形成に重要であることが知られており、男性でセレン・セレノプロテインPが高いのは、精子形成に必要なためと考えられます。水銀は、魚介類の摂取頻度と相関性が見られました。男性の方が多く魚介類を摂取する事が知られており、生活習慣に起因する関連性と思われます。

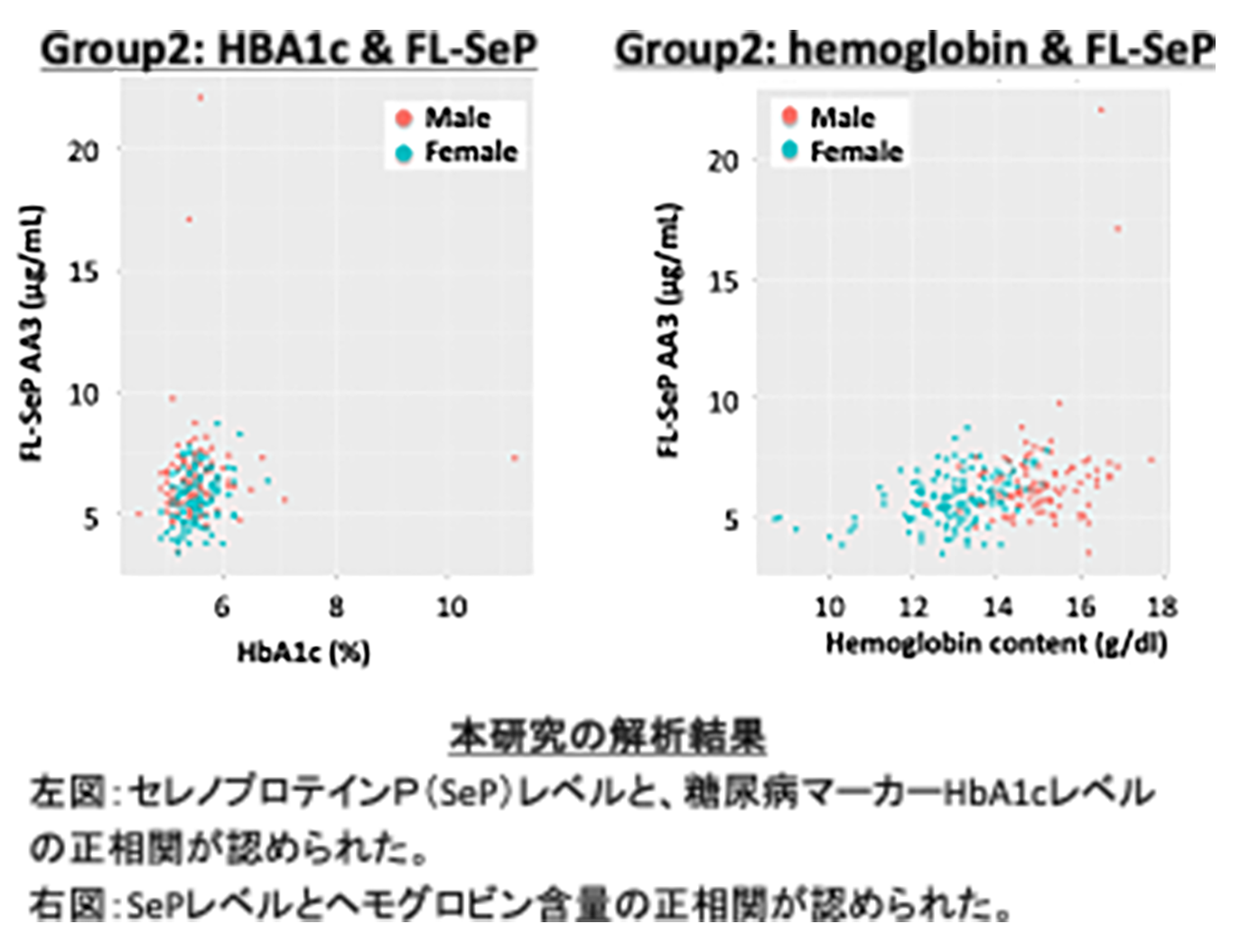

さらに、セレノプロテインPレベルが、鉄やセレン、ヒ素、水銀、ヘマトクリット値、ヘモグロビン値、糖尿病マーカーHbA1c値と相関することも明らかとなりました(図2)。セレノプロテインPレベルが糖尿病マーカーHbA1c値と相関することから、セレノプロテインPレベルの増加が糖尿病リスクを高めることが本研究からも確認されました。また、鉄が関係するヘマトクリット値やヘモグロビン値とセレノプロテインPレベルが相関することから、セレンと鉄代謝が密接に関連することが示唆されました。その他、魚介類の摂取頻度と水銀・ヒ素レベルが相関することも示されました。

これらの知見はICP-MSを用いた網羅的微量元素解析法の有用性を示しており、微量元素に及ぼす性や生活習慣の影響のほか、セレンと鉄の協調的な代謝制御を示唆しました。今後、さらなる研究の進展により本法を用いた詳細な健康状態の把握や疾患リスクの評価などの進展が期待されます。

今後の展開

体の機能を発揮する為には、様々な微量元素が至適状態にあることが重要であると考えられます。他方、様々な有害金属は、必須微量元素の作用を阻害し、健康障害・疾患リスクを増加することも明らかとなっています。ICP-MSを用いた網羅的微量元素解析法を用いることで、生体内の多様な元素量を把握することが可能となりました。今後、さらなる多検体の長期間にわたる評価により、疾患リスクとの関連性が明らかになると期待されます。また、遺伝子多型と微量元素・有害金属との関連性を明らかにすることで、疾患リスクの分子メカニズムを明らかにできる可能性が考えられます。

図1. 本研究の概要

図2. 本研究から得られた知見

謝辞

本研究は、JSPS科研費 20H00488、21H05270、21K19321および24H00590とAMEDメガバイオデータに基づく疾患リスク予測システムに関する研究開発(JP20ek0210144)およびJP21tm0424601の支援で実施されました。

用語解説

- 注1. 誘導結合プラズマ質量分析法ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry):高温のアルゴンプラズマで試料をイオン化し、質量に基づいて分離・検出することで、元素の種類と量を測定する。

- 注2. セレノプロテインP(SeP):必須微量元素セレンを含むタンパク質で、肝臓で主に合成され、血液中に分泌される。分泌されたSePは、各臓器にセレンを運ぶ役割を果たす。これまで、糖尿病患者においてSePが増加し、増加したSeP(過剰SeP)がインスリンの効果を弱めること(インスリン抵抗性)や、インスリンの分泌を抑制し、糖尿病態を悪化することが知られている。

- 注3. ヘモグロビンA1c(HbA1c)値:過去1~2ヶ月の血糖値の平均を反映する検査値で、糖尿病の診断や血糖コントロールの指標として用いられている。

論文情報

-

タイトル:Gender differences in plasma element concentrations and associations between selenoprotein P and iron metabolism in a community-based cohort study

*責任著者:東北大学大学院薬学研究科 教授 斎藤芳郎

掲載誌:Scientific Reports

DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-025-10581-2

URL:https://www.nature.com/articles/s41598-025-10581-2

【問い合わせ先】

- (研究に関すること)

東北大学大学院薬学研究科

代謝制御薬学分野

教授 斎藤 芳郎

TEL:022-795-6870

Email:Yoshiro.saito.a8@tohoku.ac.jp - (報道に関すること)

東北大学大学院薬学研究科

総務係

TEL:022-795-6801

Email:ph-som@grp.tohoku.ac.jp

不安定な必須微量元素セレンの安定な生体貯蔵法 セレン欠乏に対する安定なセレン代謝利用の分子機構

発表のポイント

- ・食品から摂取した必須微量元素セレンは、肝臓でセレノプロテインP (注1)という分泌タンパク質に変換されます。

- ・血中のセレノプロテインPは受容体ApoER2を介して受容細胞内に取り込まれて蓄積し、セレン欠乏時に長時間利用されます。

- ・セレノプロテインP・ApoER2システムは、セレン欠乏時の酸化ストレス(注2)耐性維持に関与することを明らかにしました。

概要

セレンは様々な食品に含まれており、必須微量元素として生体内恒常性維持に役立っています。しかしセレンは適正な摂取範囲(至適範囲)が狭く、欠乏すると男性不妊や神経障害の原因となり、過剰となると毒性を示し生理機能不全の原因となります。

東北大学大学院薬学研究科の市川敦也大学院生、外山喬士准教授、斎藤芳郎教授らの研究グループは、生命体がセレン代謝のバランスを維持・調節する仕組みを解明しました。

摂取したセレンは肝臓でセレノプロテインPという分泌タンパク質に作り変えられ、血液中に分泌されます。研究グループは、このセレノプロテインPは、受容体ApoER2と結合して組織・細胞の中に取り込まれることを以前報告しました。今回、研究グループは新たに、セレノプロテインPがリソソーム分解(注3)されてセレンが利用されるまでに細胞の小胞内に安全に保存され、徐放的な細胞内貯蔵セレン源として代謝利用される現象を見出しました。

このような機構はセレン欠乏時に有用性が強く発揮され、酸化ストレスに対して長期間の防御・保護効果を発揮することが明らかになりました。

本知見はセレン不足に対抗する予防法提案だけでなく、セレンの代謝過剰は悪性腫瘍の薬剤抵抗性や、メタボリックシンドロームの発症に関与するため、新たな創薬標的となる可能性があります。

本成果は5月5日、学術誌Redox Biologyに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

月の女神“セレーネ”に由来するセレンは、毒性が高い一方で、生命維持に必要な必須微量元素です。通常ヒトは、植物が代謝した土壌中の無機セレンを有機セレンとして摂取していますが (または家畜が食べた植物中セレンを食肉として摂取)、土壌中のセレンが低い地域で作られた食物のみを摂取するとセレン欠乏になるおそれがあります。セレンが欠乏すると男性不妊や神経障害の原因となり、極めて深刻な場合は心臓病といった致命的疾患に関わります。一方、セレン過剰は糖尿病の一因となるだけでなく、組織局所的なセレン代謝の亢進は悪性腫瘍の治療抵抗性の原因となります。セレンの必要な摂取量は、30 µg/dayですが、10 µgでは欠乏症が、800 µg以上では過剰症が認められるなど、その至適範囲幅は狭いという問題があります。そのため、このような不安定なセレンの代謝を調節する機構の理解が重要となりますが、詳細は不明でした。

摂取したセレンは、肝臓でセレノプロテインPという分泌タンパク質に変換されて、血中へ放出されます。これまで外山喬士准教授、斎藤芳郎教授らは、このセレノプロテインPが受容体ApoER2経由で細胞外から細胞内に取り込まれ(エンドサイトーシスされ)、セレン源として生命利用されることを解明・報告してきました。

今回の取り組み

研究グループは今回、本経路で細胞内・脳内に取り込まれたセレノプロテインPが細胞内に貯留し、貯蓄セレンとして蓄えられ、セレン欠乏時に長期間セレン代謝の維持に関与することを見出しました。

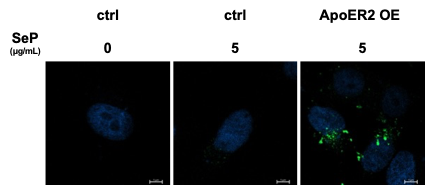

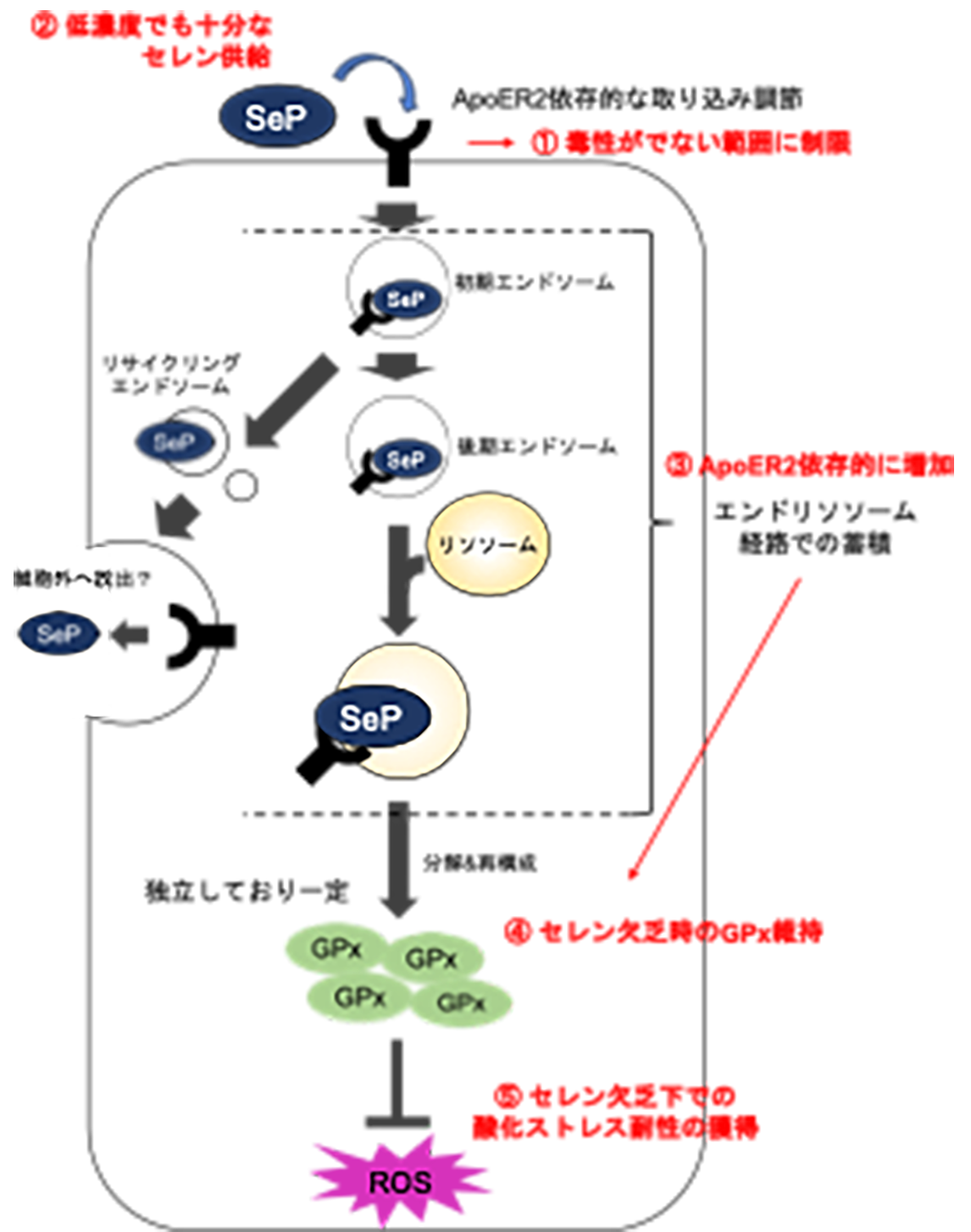

まず、培養細胞を同濃度のセレンを含むセレノプロテインPと無機セレンで処理すると、総セレン量として等量が細胞内に取り込まれることを確認しました。細胞内セレンは代謝されてグルタチオンペルオキシダーゼといった抗酸化タンパク質の合成に利用されます。そこでグルタチオンペルオキシダーゼの発現をセレン代謝の指標として確認したところ、セレノプロテインPと無機セレンで比較すると、やはり同程度の誘導が認められました。一方、同様にグルタチオンペルオキシダーゼを誘導した細胞を、セレン欠乏培地で培養すると、経時的にグルタチオンペルオキシダーゼの発現が低下しましたが、セレノプロテインPをセレン源とした場合は長時間発現が維持されました。さらに、セレノプロテインP受容体ApoER2を高発現させた細胞においては、約10倍のセレノプロテインPの取り込みが認められ (図1)、セレン欠乏状態にもかかわらず、セレノプロテインP貯蓄の減少を代償としてグルタチオンペルオキシダーゼは発現が上昇し続けました。セレノプロテインPの細胞内局在を免疫染色と密度勾配遠心分画で検証すると、初期エンドソームからリソソームにわたるブロードな細胞小胞への局在を示しました。すなわち、セレノプロテインPとApoER2はセットとなって小胞へセレンを貯蔵し、セレン欠乏時における長期間の保管庫として役立つことが明らかとなりました (図2)。

グルタチオンペルオキシダーゼは抗酸化作用を発揮することで生体の防御作用を担います。そこで、セレノプロテインPでグルタチオンペルオキシダーゼを誘導した細胞をセレン欠乏と酸化ストレスの組み合わせで刺激したところ、セレノプロテインPでは長期間酸化ストレスを防御することが示されました (図2)。セレノプロテインP欠損マウスへのセレン欠乏食摂餌実験からも、特に脳内でこのようなセレン貯蔵作用が発揮されていることが明らかとなりました。

また、興味深いことに、毒性濃度のセレン領域において、無機セレンと比較してApoER2で取り込まれたセレノプロテインPのセレンは毒性を示さないことが明らかとなりました。このため、セレノプロテインP/ApoER2は安全なセレン貯蔵庫であると考えられますが、過剰なセレン蓄積による生理障害・悪性腫瘍の治療抵抗性の原因になる可能性もあり、本視点からの検証によって新しいセレン代謝コントロールからの創薬開発につながると期待されます。

今後の展開

セレンは生命維持に必須の微量元素ですが、多様な地域の食品流通がある現在において、セレン欠乏土壌に起因する風土病というよりも過剰症が問題となるケースが多く、局所的なセレン代謝亢進が悪性腫瘍や糖尿病等に関わることが示されています。本研究成果は、このようなセレン代謝研究において、セレンそのものだけでなく、受容体側であるApoER2に注目した点で新規性が高く、セレン代謝とその過剰による生体障害を理解する上で重要な知見です。高脂血症治療薬としてApoER2の発現を増加させる薬剤が開発・上市されていますが、このような薬剤に起因するセレン代謝の変動は全く検証されていません。今後、既に開発済みの薬剤の応用、"ドラッグリポジショニング" によるセレン代謝調整薬の開発につながる可能性が考えられます。

図1. ApoER2を高発現 (OE) させた細胞におけるSePの取り込み (緑色がセレノプロテインP ;SePの細胞内貯蓄小胞を示す) 。

図2. 本研究の概要

謝辞

本研究は、JSPS科研費 21K19321および23H03546の支援で実施されました。『東北大学2025年度オープンアクセス推進のためのAPC支援事業』の支援を受け、本論文はOpen Accessとなっています。

用語解説

- 注1. セレノプロテインPは肝臓で合成される血漿中の主要なセレン源である。一分子に10原子のセレンを内包する特殊なタンパク質である。過剰だと糖尿病悪性化の一因となるだけでなく、悪性種における局所的なセレン代謝亢進と治療抵抗性獲得にも関わる。

- 注2. 酸化ストレスは、酸素呼吸に伴う活性酸素種などの発生を原因として生じ、これが生体分子を攻撃することで生体機能障害を引き起こす。酸化ストレスの増加は、各種毒物の有害作用、炎症や老化の一因であると考えられている。一方で、酸化ストレスを活用した悪性腫瘍治療法も開発されている。

- 注3. リソソームは加水分解酵素などを豊富に含むオルガネラであり、細胞内外の不要物を分解するゴミ処理場 (リサイクル場) である。オートファジーによるタンパク質分解にも関わり、細胞質に放出されたアミノ酸が代謝利用される。セレノプロテインPもリソソーム分解され、細胞質へセレノシステインを供給すると考えられている。

論文情報

-

タイトル:The selenoprotein P/ApoER2 axis facilitates selenium accumulation in selenoprotein P-accepting cells and confers prolonged resistance to ferroptosis

*責任著者:東北大学大学院薬学研究科 准教授 外山喬士、教授 斎藤芳郎

掲載誌:Redox Biology

DOI:https://doi.org/10.1016/j.redox.2025.103664

URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231725001776?via%3Dihub

超硫黄分子種による抗酸化作用を発見 ―フリーラジカルを消去して脂質酸化を抑制―

発表のポイント

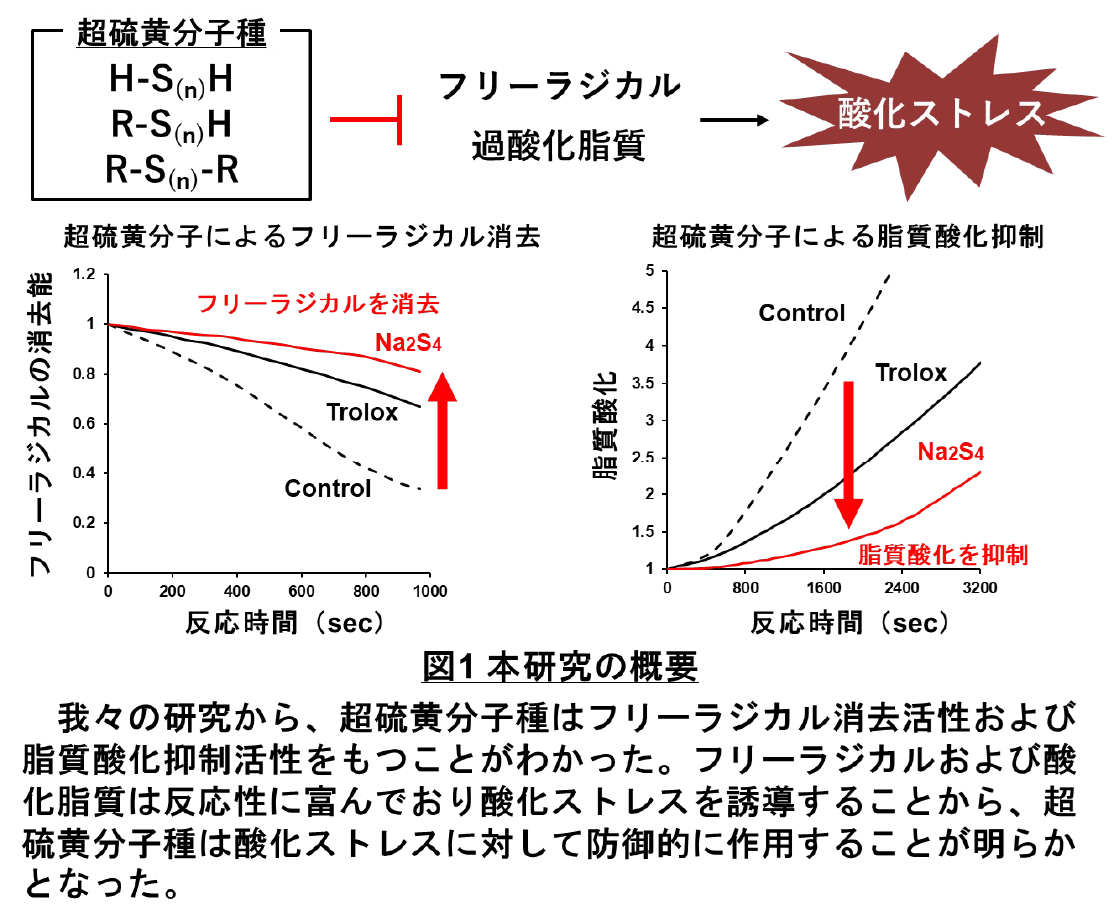

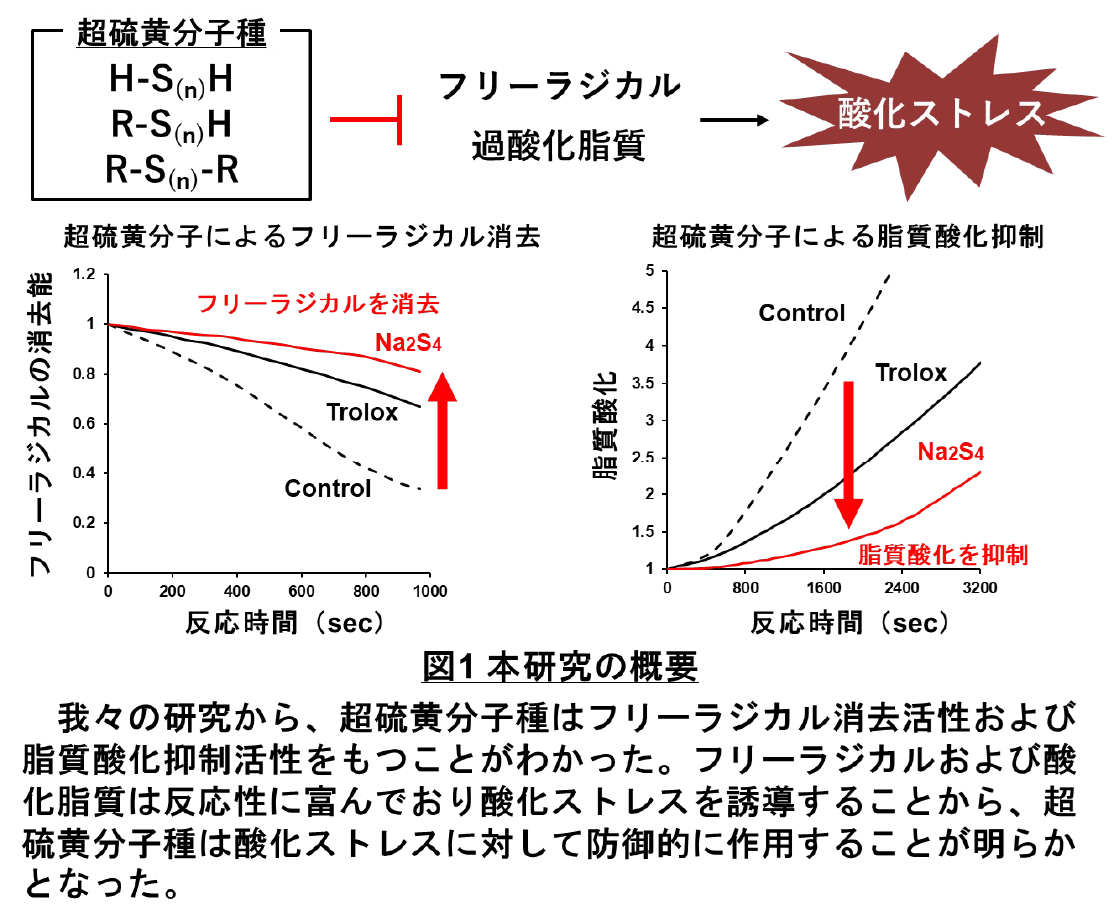

- ・超硫黄分子種注1によるフリーラジカル注2消去作用を発見し、脂質酸化注3を抑制することを明らかにしました。

- ・超硫黄分子種によるフリーラジカル消去作用は、代表的な抗酸化物質であるビタミンE誘導体Trolox注4よりも強力であることを明らかにしました。

- ・超硫黄分子種は、動脈硬化との関連性が知られている血中の脂質酸化を効果的に抑制することを明らかにしました。

概要

生物の体内に取り込まれた酸素の一部は、反応性の高い酸素である“活性酸素種”となることが知られています。活性酸素種の中でも非常に反応性が高いフリーラジカルは、脂質など様々な生体成分を酸化します。脂質の酸化は、動脈硬化や神経変性疾患など多様な疾患の原因となるため、適切に抑制する必要があります。

超硫黄分子種は、硫黄が連なった構造を持つ化合物の総称で、生体内に豊富に存在し、多様な生理機能を持つことが明らかとなってきました。超硫黄分子種は、過剰な活性酸素種によって誘導される酸化ストレス注5に対して防御的に働くことが知られていますが、フリーラジカルや脂質酸化との関係は不明でした。

東北大学大学院薬学研究科の金子尚志助手と斎藤芳郎教授、および同志社大学の共同研究グループは、超硫黄分子種がフリーラジカルを消去し、脂質の酸化を抑制できることを見出しました。またこの作用は、連結する硫黄数の増加に伴って増強されることを発見しました。これらのことから、超硫黄分子種は生体内でフリーラジカルを消去し、脂質酸化による酸化ストレスを抑制すると考えられます。本研究から得られた結果は、これまで不明瞭だった超硫黄分子種によるフリーラジカル消去作用および脂質酸化抑制効果を定量的に解明したものであり、超硫黄分子種による抗酸化作用を考える上で基盤となる知見です。今後、超硫黄分子種を増加させることで酸化ストレスに起因する疾患の予防へとつながることが期待されます。

本研究成果は、2023年1月11日(水曜日)に英国科学誌『Free Radical Research』にオンライン掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

酸素は生き物にとって必須の元素であり、その反応性を利用して呼吸によるエネルギー産生を行っています。しかし、呼吸の過程で反応性の高い酸素である活性酸素種が生じることが知られています。一方、生体には、活性酸素種を除去する抗酸化システムが備わっており、私たちの体を活性酸素種による酸化から防御しています。しかし、酸化/抗酸化のバランスが破綻すると、体内の酸化反応が亢進した“酸化ストレス”が誘導され、動脈硬化や神経変性疾患などの様々な疾患の原因となることが知られています。近年、生体内で発生したフリーラジカルは、連鎖的な脂質酸化を引き起こし、 “フェロトーシス”と呼ばれる鉄依存的な細胞死を誘導することが見いだされています。フリーラジカルが様々な疾患に関与することが明らかになり、フリーラジカルや脂質酸化を標的とした制御方法の開発が望まれています。

硫黄は、周期表において酸素と同族の第16族に属する元素であり、生体内ではアミノ酸のシステインや抗酸化物質グルタチオンの素材として利用されるなど、生命にとって必要不可欠です。超硫黄分子種は、硫黄が連なった構造を持つ化合物の総称で、ニンニクやタマネギの香味成分としても知られています。最近、超硫黄分子種は生体内に豊富に存在することが発見され、様々な生理作用を担うことが次々と明らかにされています。上述の酸化ストレスに対して防御的に働くことが知られていますが、フリーラジカルや脂質酸化に対する反応性は不明でした。

研究の概要

東北大学大学院薬学研究科 金子尚志助手と斎藤芳郎教授、および同志社大学の共同研究グループは、様々な超硫黄分子種によるフリーラジカル消去活性を評価しました。リン酸緩衝生理食塩水中で、様々な抗酸化物質および超硫黄分子種の存在下でフリーラジカルを発生させ、フリーラジカルと反応するプローブであるピロガロールレッド、またはフルオレセインと反応させました。その結果、Na2Sはフリーラジカル消去作用を示しませんでしたが、Na2S2, Na2S3, Na2S4はフリーラジカル消去活性を持ち、連結する硫黄数が増加することによってフリーラジカルとの反応速度および反応数(量論数)が上昇しました。また、ヒト血漿中でフリーラジカルを発生させ、脂質酸化反応を進行させた場合における超硫黄分子種の影響を調べたところ、超硫黄分子種は非常に強力な脂質酸化抑制作用を示しました。さらに、この抑制作用は、フリーラジカルの発生場所が水層中または脂質層中のいずれでも発揮されることがわかりました。また、ニンニクなどに含まれる有機超硫黄分子種でも同様に検討した結果、これら化合物はフリーラジカル消去作用を持たないものの、脂質酸化抑制作用を持つことがわかりました。以上、超硫黄分子種は強力なフリーラジカル消去作用および脂質酸化抑制作用を持つことが明らかとなりました。

社会的意義と今後の展望

老化とともに増加する酸化ストレスは、様々な疾患を引き起こすことから、過剰な酸化ストレスを防ぐことが望まれています。本研究から、超硫黄分子種が直接的にフリーラジカルを消去できること、および脂質酸化を抑制できることがわかりました。超硫黄分子種は反応性が高く、これまで測定が十分にされてこなかったためにその重要性が気づかれなかった可能性があります。

今後は、本研究で得られた知見をもとに、培養細胞や動物レベルで超硫黄分子種がどのようにフリーラジカルや脂質酸化を抑制するかを分子レベルで理解することで、酸化ストレスによって誘導される種々の疾患に対する予防や治療戦略の確立が期待されます。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究、学術変革領域(硫黄生物学)、研究スタート支援、AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業および創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(BINDS)により実施しました。

論文題目

Title: Antioxidant action of persulfides and polysulfides against free radical-mediated lipid peroxidation

Authors: Takayuki Kaneko, Yuichiro Mita, Kanako Nozawa-Kumada, Masana Yazaki, Mieko Arisawa, Etsuo Niki, Noriko Noguchi, and Yoshiro Saito*

*責任著者

Journal: Free Radical Research

DOI: 10.1080/10715762.2023.2165918

用語解説

- 注1 超硫黄分子種: 硫黄原子が2個以上連なった構造をもつ化合物の総称。近年生体内での検出方法が確立され、タンパク質のシステインや抗酸化物質グルタチオンの超硫黄化を介して、酸化ストレス防御に重要な役割を担っていると考えられている。

- 注2 フリーラジカル: 不対電子を持つ分子種で、特に酸素由来のフリーラジカルとしてスーパーオキサイド、ヒドロキシラジカルによる酸化ストレスが研究されてきた。生体内において、上述のラジカル種の他に脂溶性の高い脂質ラジカルや脂質ペルオキシラジカルが存在しており、これらによる連鎖的な脂質酸化反応によって惹起される細胞死“フェロトーシス”が注目を集めている。

- 注3 脂質酸化:脂肪酸が活性酸素種やフリーラジカルによって酸化されると、過酸化脂質が生じる。特に、酸素原子が2個連なった過酸化脂質は非常に反応性が高く容易にDNAやタンパク質を修飾し、本来の機能を阻害することが知られている。

- 注4 Trolox: 脂溶性ビタミンであり抗酸化物質として知られるビタミンEの水溶性類縁体。抗酸化能を比較する種々の試験で、Troloxの抗酸化能を基準として評価することが多い。

- 注5 酸化ストレス: 反応性の高い酸素由来の分子群“活性酸素種”により、生体分子の酸化反応が亢進した状態を表す。低レベルの活性酸素種は生理的なシグナル伝達において重要な役割を果たしているが、過剰な活性酸素種による酸化ストレスは組織や細胞を傷害することで種々の疾患の原因となる。

インスリン分泌に必要なセレンの働きを解明 - 膵β細胞の生存・インスリン産生に重要な作用を発見 -

発表のポイント

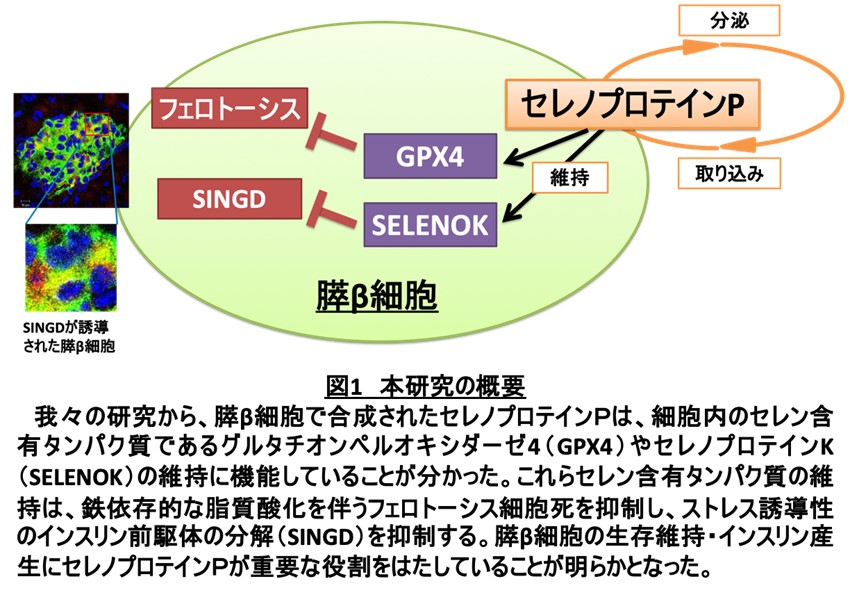

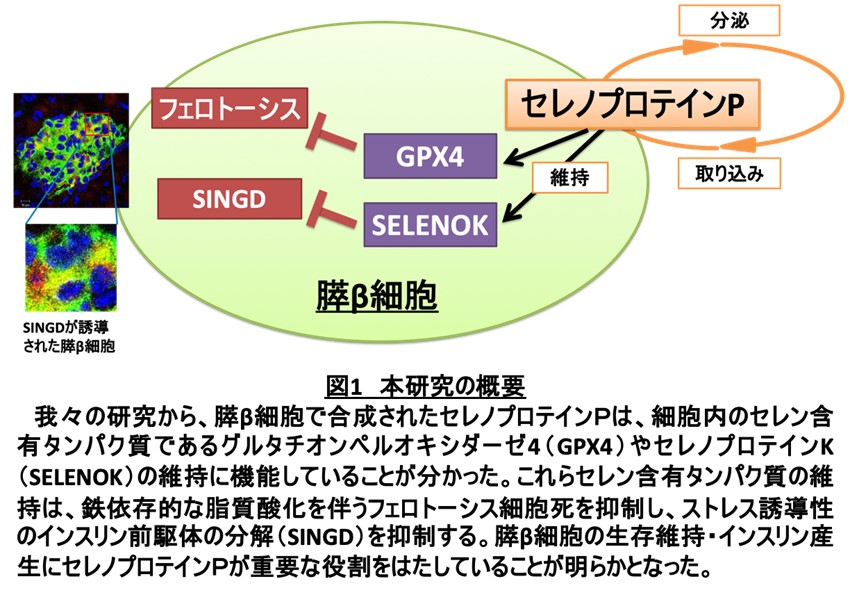

- ・必須微量元素セレンを含む“セレノプロテインP(SeP)”注1が、インスリンを分泌する膵β細胞の機能に重要な役割を果たすことを発見しました。

- ・セレノプロテインPが細胞内のセレン含有タンパク質を維持し、“フェロトーシス”と呼ばれる細胞死を抑制することを明らかにしました。

- ・セレノプロテインPがインスリン前駆体の分解を抑制し、インスリン産生・分泌に重要な役割を果たすことを明らかにしました。

概要

必須微量元素“セレン”注2は、体にとって必要な元素ですが、毒性が強いことも知られ、私たちの体の中では厳重に管理されています。そのセレンを多く含む“セレノプロテインP”は、主に肝臓で合成された後、血液中に分泌され、各臓器にセレンを運ぶ役割を担っています。インスリンを産生・分泌する膵臓β細胞がセレノプロテインPを発現することは知られていましたが、その役割は不明でした。東北大学大学院薬学研究科の斎藤芳郎教授と同志社大学大学院生命医科学研究科の北林奈々子氏、中尾昌平氏、三田雄一郎助教らは、膵β細胞モデルMIN6細胞のセレノプロテインP発現を低下させた結果、細胞内のセレン含有タンパク質が低下し、フェロトーシス注3と呼ばれる鉄依存的な脂質酸化反応を伴う細胞死が誘導されることを発見しました。さらに、セレノプロテインPの低下に伴い、インスリン前駆体が分解されることを見いだしました。このことから、膵β細胞が発現するセレノプロテインPは、フェロトーシス細胞死を抑制し、インスリンの産生・分泌を維持する重要な役割を果たしていることが明らかとなりました。今後、膵β細胞を保護する薬剤開発への応用が期待されます。

この研究成果は、2022年3月22日(火曜日)に米国科学誌『Free Radical Biology & Medicine』にオンライン掲載されました。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(A)や新学術領域(生命金属科学)、AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業により実施しました。

詳細な説明

研究の背景

肝臓で合成され血液中に分泌される“セレノプロテインP(SeP)”は、必須微量元素セレンを含むタンパク質で、各臓器にセレンを運ぶ重要な役割を担うタンパク質です。セレンは我々の体に必要不可欠な元素ですが、毒性も高いため、その制御は厳重になされています。SePは、主に肝臓で合成されますが、肝臓以外の様々な臓器でも産生され、各臓器で多様な役割を担っています。インスリンを産生・分泌する膵β細胞は、血糖値が増加するとインスリンを分泌し、血糖値を低下させる重要な役割を担っている細胞です。膵β細胞は、SePも合成・分泌することが知られていましたが、その役割は不明でした。

研究の概要

東北大学大学院薬学研究科 斎藤芳郎教授、同志社大学大学院生命医科学研究科 北林奈々子氏、中尾昌平氏、三田雄一郎助教らの研究グループは、膵β細胞モデルMIN6細胞にsiRNAを作用してSeP発現を低下させました。その結果、細胞内セレン含有タンパク質であるグルタチオンペルオキシダーゼGPx4やセレノプロテインK(SELENOK)の低下が観察されました。さらに、SeP発現が低下したMIN6細胞では、細胞内のインスリンおよびその前駆体(プロインスリン)の低下が認められました。以上の結果から、SeP発現が細胞内セレン含有タンパク質GPx4やSELENOK、インスリン・プロインスリンの維持に重要な役割を果たしていることが明らかとなりました。SeP発現により低下したGPx4は、鉄依存的な脂質酸化反応を伴う細胞死“フェロトーシス”の主要な制御因子として知られています。実際、SeP低下に伴うGPx4の低下は、MIN6細胞にフェロトーシス細胞死を誘導しました。また最近、SELENOKの低下はstress-induced nascent granule degradation (SINGD)注4と呼ばれるタンパク質分解系を活性化する作用があることが報告されました。本研究で見られたSeP低下に伴うSELENOKの低下は、MIN6細胞にSINGDを誘導し、プロインスリンの分解を促進することが示されました。SINGDは、SeP KOマウスの膵臓でも認められました。以上、SePによる細胞内セレン含有タンパク質の維持が、膵β細胞の機能に重要な役割を担っていることが明らかとなりました。

社会的意義と今後の展望

膵β細胞は、血糖値を低下するインスリンを分泌する細胞であり、全身の糖代謝を制御する重要な機能を担っています。膵β細胞の機能が低下すると、慢性的な高血糖状態となり2型糖尿病を発症します。膵β細胞を保護する薬剤の開発は、糖尿病克服に向けてカギとなると考えられますが、未だに達成されていません。膵β細胞は、合成するタンパク質のうち50%がインスリンという特徴的な細胞で、活発なタンパク質合成のために負荷が多い細胞としても知られています。本研究から、膵β細胞がSeP発現を介してセレンを制御し、生存維持およびインスリン産生を行っている事が分かりました。セレンは反応性が高く、強い毒性を有する元素ですが、生体はその性質を巧みに利用していることが明らかとなりました。本研究で得られた知見は、膵β細胞を保護する薬剤の開発に向けた基盤となる研究成果と言えます。セレンは“諸刃の剣”であり、過剰になると2型糖尿病の発症リスクが増加することも知られています。生体内におけるセレンの役割を分子レベルで理解し、糖尿病を含むセレン関連疾患の新たな予防・治療戦略の確立が期待されます。

論文題目

Title : Role of selenoprotein P expression in the function of pancreatic β cells: Prevention of ferroptosis-like cell death and stress-induced nascent granule degradation

Authors : Nanako Kitabayashi, Shohei Nakao, Yuichiro Mita, Kotoko Arisawa, Takayuki Hoshi, Takashi Toyama, Kiyo-aki Ishii, Toshinari Takamura, Noriko Noguchi, and Yoshiro Saito

Journal : Free Radical Biology & Medicine

DOI : https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.03.009

用語解説

- 注1 セレノプロテインP(SeP):必須微量元素セレンを含むタンパク質で、肝臓で主に合成され、血液中に分泌される。分泌されたSePは、各臓器にセレンを運ぶ役割を果たす。SePによって運ばれたセレンは、細胞内に存在するセレン含有タンパク質の合成に用いられる。細胞内セレン含有タンパク質として、反応性の高い酸素(活性酸素)を除去するグルタチオンペルオキシダーゼGPxが知られている。生体内には、25種類のセレン含有タンパク質が存在しており、セレノプロテインKなど機能がまだよく分かっていないものも存在する。

- 注2 セレン:約200年前にスウェーデンで発見された元素で、月の女神“セレーネ”にちなんで名付けられた。反応性が高く、強い毒性を持つ一方で、必須微量元素であり、欠乏症や過剰症が知られる。セレンは魚介類や肉類、穀物にも含まれている。セレンの必須な生理作用は、セレン含有タンパク質によって担われている。セレンは、活性酸素の除去や生体防御に重要であるが、過剰になると2型糖尿病など生活習慣病の発症リスクが高まることが知られている。

- 注3 フェロトーシス: 鉄依存的な脂質酸化反応(フェントン反応と呼ばれる)を伴う細胞死で、細胞内に脂質酸化物の蓄積が見られる。セレンを含むGPx4は、脂質酸化物を除去し、フェロトーシスを抑制することが知られている。GPx4が低下すると、脂質酸化物が増加し、フェロトーシスが誘導される。

- 注4 stress-induced nascent granule degradation (SINGD):ストレス誘導性の新生顆粒の分解反応であり、膵β細胞で見つかったインスリン前駆体の分解機構の一つ。栄養飢餓や代謝ストレス下において誘導され、インスリン前駆体が含まれる顆粒がリソソームへと運ばれ分解される。2型糖尿病患者においてもSINGDが起こっていると考えられている。最近、セレノプロテインKの低下によりSINGDが誘導されることが報告されたが、その詳細な分子機構は不明な点も多く残されている。

食品成分による糖尿病増悪因子の制御方法を解明―糖尿病を予防する新たな戦略開発に期待―

発表のポイント

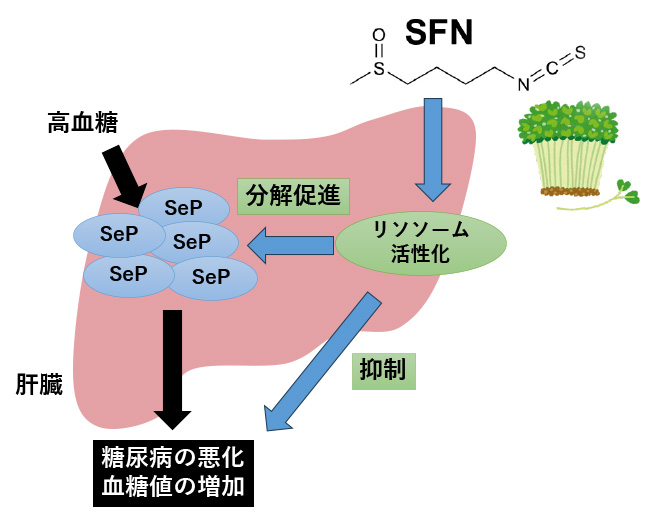

- ・糖尿病を悪化する悪玉“セレノプロテインP”を低下する食品成分として“スルフォラファン”を発見しました。

- ・ブロッコリースプラウトに含有されるスルフォラファンが、セレノプロテインPのリソソーム分解を促進して低下作用を示すことを明らかにしました。

概要

必須微量元素であるセレン注1の輸送タンパク質である“セレノプロテインP” 注2は、通常時は体にとって必要なタンパク質ですが、糖尿病患者で増加し、病態を悪化する“悪玉”であることが分かっています。そのため、セレノプロテインPを減らしすぎず、増やしすぎずバランスを取ることが健康に重要です。東北大学大学院薬学研究科の叶 心瑩氏、外山喬士講師、斎藤芳郎教授らの研究グループは、食品成分であるスルフォラファン (SFN; ブロッコリースプラウトに豊富に含まれています) 注3が、 セレノプロテインPの発現を抑制することを、培養肝細胞およびマウス投与モデルで明らかにしました。今後、本機構を制御することで、生活習慣病を予防・治療する新たな戦略の開発が期待されます。この研究成果は、2023年10月19日(木曜日)に米国科学誌『Communications Biology』にオンライン掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

肝臓で合成され血液中に分泌される“セレノプロテインP(SeP)”は、必須微量元素セレンを含むタンパク質であり全身にセレンを運ぶ運搬役です。しかし、糖尿病患者では肝臓でSePの産生が増加することが分かっています。増加したSePは、インスリン抵抗性やインスリン分泌を悪化するため、糖尿病を増悪させる “悪玉” であることがわかっています。そのため、SePの発現を抑え、一定量を保つことが健康に重要と考えられています。

今回の取り組み

東北大学大学院薬学研究科 叶 心瑩氏、外山喬士講師、斎藤芳郎教授らの研究グループは、培養肝細胞 HepG2を用いた検討からブロッコリースプラウトに豊富に含まれるスルフォラファン (SFN) が、SePを低下する作用を持つことを見出しました。SFNは、肝細胞のリソソームにおけるSePの分解を促進して、SeP発現を抑制することが明らかとなりました)。本現象はSFNを投与したマウスでも認められました。SFNは抗酸化酵素の発現を制御する転写因子Nrf2の活性化剤としてよく知られており、サプリメントとしても開発されています。本研究から、SFNによるSePの発現抑制作用はNrf2活性化とは独立していることも明らかとなりました。つまり、SFNはNrf2活性化を介した健康増進作用だけでなく、別の機構によっても糖尿病抑制に寄与する可能性が考えられます。

今後の展開

セレン輸送タンパク質であるSePは、生命維持に必要ですが、過剰になると糖尿病を悪化する悪玉となります。そのため、その濃度を一定に保つことが健康維持に重要であると考えられますが、SeP発現を低下する機構はほとんど知られていませんでした。本研究によって、ブロッコリースプラウト成分であるSFNが肝臓でのSeP分解を高めることで、その発現を抑制する機構が初めて明らかとなりました。本研究から、食品機能成分を活用した糖尿病の予防法開発への貢献が期待されます。SFNは、抗酸化酵素・解毒代謝酵素の発現を司る転写因子Nrf2の活性化作用に着目され研究が進められていますが、それとは独立した作用も有することが明らかとなり、複合的なメカニズムによって健康増進作用を示していると考えられます。本研究からSFNの生理機能に基づく新たな糖尿病治療薬・予防戦略が提示されます。

謝辞

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(A)や基盤研究(B) により実施しました。

論文情報

タイトル:Sulforaphane decreases serum selenoprotein P levels through enhancement of lysosomal degradation independent of Nrf2

著者: Xinying Ye, Takashi Toyama*, Keiko Taguchi, Kotoko Arisawa, Takayuki Kaneko, Ryouhei Tsutsumi, Masayuki Yamamoto and Yoshiro Saito*.

*責任著者:東北大学大学院薬学研究科 教授 斎藤 芳郎、講師 外山 喬士

掲載誌:Communications Biology

DOI:10.1038/s42003-023-05449-y

URL: https://www.nature.com/articles/s42003-023-05449-y

用語解説

- 注1 セレン:必須微量元素の一つであり、生体内ではタンパク質に含まれる。セレンを含むタンパク質の中には、活性酸素を還元・無毒化し、活性酸素から生体を守る抗酸化作用を示すものが知られる。一方で、セレンは反応性の高い元素で、毒性も高いことも知られている。

- 注2 セレノプロテインP(SeP):必須微量元素セレンを含むタンパク質で、肝臓で主に合成され、血液中に分泌される。分泌されたSePは、各臓器にセレンを運ぶ役割を果たす。これまで、糖尿病患者においてSePが増加し、増加したSeP(過剰SeP)がインスリンの効果を弱めること(インスリン抵抗性)や、インスリンの分泌を抑制し、糖尿病態を悪化することが知られている。

- 注3 スルフォラファンSFN: アブラナ科植物、特にブロッコリースプラウトに多く含まれる成分で、活性酸素を除去する抗酸化作用や糖尿病予防効果が知られる。サプリメントも開発されている。

超硫黄分子種による抗酸化作用を発見 ―フリーラジカルを消去して脂質酸化を抑制―

発表のポイント

- ・超硫黄分子種注1によるフリーラジカル注2消去作用を発見し、脂質酸化注3を抑制することを明らかにしました。

- ・超硫黄分子種によるフリーラジカル消去作用は、代表的な抗酸化物質であるビタミンE誘導体Trolox注4よりも強力であることを明らかにしました。

- ・超硫黄分子種は、動脈硬化との関連性が知られている血中の脂質酸化を効果的に抑制することを明らかにしました。

概要

生物の体内に取り込まれた酸素の一部は、反応性の高い酸素である“活性酸素種”となることが知られています。活性酸素種の中でも非常に反応性が高いフリーラジカルは、脂質など様々な生体成分を酸化します。脂質の酸化は、動脈硬化や神経変性疾患など多様な疾患の原因となるため、適切に抑制する必要があります。

超硫黄分子種は、硫黄が連なった構造を持つ化合物の総称で、生体内に豊富に存在し、多様な生理機能を持つことが明らかとなってきました。超硫黄分子種は、過剰な活性酸素種によって誘導される酸化ストレス注5に対して防御的に働くことが知られていますが、フリーラジカルや脂質酸化との関係は不明でした。

東北大学大学院薬学研究科の金子尚志助手と斎藤芳郎教授、および同志社大学の共同研究グループは、超硫黄分子種がフリーラジカルを消去し、脂質の酸化を抑制できることを見出しました。またこの作用は、連結する硫黄数の増加に伴って増強されることを発見しました。これらのことから、超硫黄分子種は生体内でフリーラジカルを消去し、脂質酸化による酸化ストレスを抑制すると考えられます。本研究から得られた結果は、これまで不明瞭だった超硫黄分子種によるフリーラジカル消去作用および脂質酸化抑制効果を定量的に解明したものであり、超硫黄分子種による抗酸化作用を考える上で基盤となる知見です。今後、超硫黄分子種を増加させることで酸化ストレスに起因する疾患の予防へとつながることが期待されます。

本研究成果は、2023年1月11日(水曜日)に英国科学誌『Free Radical Research』にオンライン掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

酸素は生き物にとって必須の元素であり、その反応性を利用して呼吸によるエネルギー産生を行っています。しかし、呼吸の過程で反応性の高い酸素である活性酸素種が生じることが知られています。一方、生体には、活性酸素種を除去する抗酸化システムが備わっており、私たちの体を活性酸素種による酸化から防御しています。しかし、酸化/抗酸化のバランスが破綻すると、体内の酸化反応が亢進した“酸化ストレス”が誘導され、動脈硬化や神経変性疾患などの様々な疾患の原因となることが知られています。近年、生体内で発生したフリーラジカルは、連鎖的な脂質酸化を引き起こし、 “フェロトーシス”と呼ばれる鉄依存的な細胞死を誘導することが見いだされています。フリーラジカルが様々な疾患に関与することが明らかになり、フリーラジカルや脂質酸化を標的とした制御方法の開発が望まれています。

硫黄は、周期表において酸素と同族の第16族に属する元素であり、生体内ではアミノ酸のシステインや抗酸化物質グルタチオンの素材として利用されるなど、生命にとって必要不可欠です。超硫黄分子種は、硫黄が連なった構造を持つ化合物の総称で、ニンニクやタマネギの香味成分としても知られています。最近、超硫黄分子種は生体内に豊富に存在することが発見され、様々な生理作用を担うことが次々と明らかにされています。上述の酸化ストレスに対して防御的に働くことが知られていますが、フリーラジカルや脂質酸化に対する反応性は不明でした。

研究の概要

東北大学大学院薬学研究科 金子尚志助手と斎藤芳郎教授、および同志社大学の共同研究グループは、様々な超硫黄分子種によるフリーラジカル消去活性を評価しました。リン酸緩衝生理食塩水中で、様々な抗酸化物質および超硫黄分子種の存在下でフリーラジカルを発生させ、フリーラジカルと反応するプローブであるピロガロールレッド、またはフルオレセインと反応させました。その結果、Na2Sはフリーラジカル消去作用を示しませんでしたが、Na2S2, Na2S3, Na2S4はフリーラジカル消去活性を持ち、連結する硫黄数が増加することによってフリーラジカルとの反応速度および反応数(量論数)が上昇しました。また、ヒト血漿中でフリーラジカルを発生させ、脂質酸化反応を進行させた場合における超硫黄分子種の影響を調べたところ、超硫黄分子種は非常に強力な脂質酸化抑制作用を示しました。さらに、この抑制作用は、フリーラジカルの発生場所が水層中または脂質層中のいずれでも発揮されることがわかりました。また、ニンニクなどに含まれる有機超硫黄分子種でも同様に検討した結果、これら化合物はフリーラジカル消去作用を持たないものの、脂質酸化抑制作用を持つことがわかりました。以上、超硫黄分子種は強力なフリーラジカル消去作用および脂質酸化抑制作用を持つことが明らかとなりました。

社会的意義と今後の展望

老化とともに増加する酸化ストレスは、様々な疾患を引き起こすことから、過剰な酸化ストレスを防ぐことが望まれています。本研究から、超硫黄分子種が直接的にフリーラジカルを消去できること、および脂質酸化を抑制できることがわかりました。超硫黄分子種は反応性が高く、これまで測定が十分にされてこなかったためにその重要性が気づかれなかった可能性があります。

今後は、本研究で得られた知見をもとに、培養細胞や動物レベルで超硫黄分子種がどのようにフリーラジカルや脂質酸化を抑制するかを分子レベルで理解することで、酸化ストレスによって誘導される種々の疾患に対する予防や治療戦略の確立が期待されます。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究、学術変革領域(硫黄生物学)、研究スタート支援、AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業および創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム(BINDS)により実施しました。

論文題目

Title: Antioxidant action of persulfides and polysulfides against free radical-mediated lipid peroxidation

Authors: Takayuki Kaneko, Yuichiro Mita, Kanako Nozawa-Kumada, Masana Yazaki, Mieko Arisawa, Etsuo Niki, Noriko Noguchi, and Yoshiro Saito*

*責任著者

Journal: Free Radical Research

DOI: 10.1080/10715762.2023.2165918

用語解説

- 注1 超硫黄分子種: 硫黄原子が2個以上連なった構造をもつ化合物の総称。近年生体内での検出方法が確立され、タンパク質のシステインや抗酸化物質グルタチオンの超硫黄化を介して、酸化ストレス防御に重要な役割を担っていると考えられている。

- 注2 フリーラジカル: 不対電子を持つ分子種で、特に酸素由来のフリーラジカルとしてスーパーオキサイド、ヒドロキシラジカルによる酸化ストレスが研究されてきた。生体内において、上述のラジカル種の他に脂溶性の高い脂質ラジカルや脂質ペルオキシラジカルが存在しており、これらによる連鎖的な脂質酸化反応によって惹起される細胞死“フェロトーシス”が注目を集めている。

- 注3 脂質酸化:脂肪酸が活性酸素種やフリーラジカルによって酸化されると、過酸化脂質が生じる。特に、酸素原子が2個連なった過酸化脂質は非常に反応性が高く容易にDNAやタンパク質を修飾し、本来の機能を阻害することが知られている。

- 注4 Trolox: 脂溶性ビタミンであり抗酸化物質として知られるビタミンEの水溶性類縁体。抗酸化能を比較する種々の試験で、Troloxの抗酸化能を基準として評価することが多い。

- 注5 酸化ストレス: 反応性の高い酸素由来の分子群“活性酸素種”により、生体分子の酸化反応が亢進した状態を表す。低レベルの活性酸素種は生理的なシグナル伝達において重要な役割を果たしているが、過剰な活性酸素種による酸化ストレスは組織や細胞を傷害することで種々の疾患の原因となる。

インスリン分泌に必要なセレンの働きを解明 - 膵β細胞の生存・インスリン産生に重要な作用を発見 -

発表のポイント

- ・必須微量元素セレンを含む“セレノプロテインP(SeP)”注1が、インスリンを分泌する膵β細胞の機能に重要な役割を果たすことを発見しました。

- ・セレノプロテインPが細胞内のセレン含有タンパク質を維持し、“フェロトーシス”と呼ばれる細胞死を抑制することを明らかにしました。

- ・セレノプロテインPがインスリン前駆体の分解を抑制し、インスリン産生・分泌に重要な役割を果たすことを明らかにしました。

概要

必須微量元素“セレン”注2は、体にとって必要な元素ですが、毒性が強いことも知られ、私たちの体の中では厳重に管理されています。そのセレンを多く含む“セレノプロテインP”は、主に肝臓で合成された後、血液中に分泌され、各臓器にセレンを運ぶ役割を担っています。インスリンを産生・分泌する膵臓β細胞がセレノプロテインPを発現することは知られていましたが、その役割は不明でした。東北大学大学院薬学研究科の斎藤芳郎教授と同志社大学大学院生命医科学研究科の北林奈々子氏、中尾昌平氏、三田雄一郎助教らは、膵β細胞モデルMIN6細胞のセレノプロテインP発現を低下させた結果、細胞内のセレン含有タンパク質が低下し、フェロトーシス注3と呼ばれる鉄依存的な脂質酸化反応を伴う細胞死が誘導されることを発見しました。さらに、セレノプロテインPの低下に伴い、インスリン前駆体が分解されることを見いだしました。このことから、膵β細胞が発現するセレノプロテインPは、フェロトーシス細胞死を抑制し、インスリンの産生・分泌を維持する重要な役割を果たしていることが明らかとなりました。今後、膵β細胞を保護する薬剤開発への応用が期待されます。

この研究成果は、2022年3月22日(火曜日)に米国科学誌『Free Radical Biology & Medicine』にオンライン掲載されました。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(A)や新学術領域(生命金属科学)、AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業により実施しました。

詳細な説明

研究の背景

肝臓で合成され血液中に分泌される“セレノプロテインP(SeP)”は、必須微量元素セレンを含むタンパク質で、各臓器にセレンを運ぶ重要な役割を担うタンパク質です。セレンは我々の体に必要不可欠な元素ですが、毒性も高いため、その制御は厳重になされています。SePは、主に肝臓で合成されますが、肝臓以外の様々な臓器でも産生され、各臓器で多様な役割を担っています。インスリンを産生・分泌する膵β細胞は、血糖値が増加するとインスリンを分泌し、血糖値を低下させる重要な役割を担っている細胞です。膵β細胞は、SePも合成・分泌することが知られていましたが、その役割は不明でした。

研究の概要

東北大学大学院薬学研究科 斎藤芳郎教授、同志社大学大学院生命医科学研究科 北林奈々子氏、中尾昌平氏、三田雄一郎助教らの研究グループは、膵β細胞モデルMIN6細胞にsiRNAを作用してSeP発現を低下させました。その結果、細胞内セレン含有タンパク質であるグルタチオンペルオキシダーゼGPx4やセレノプロテインK(SELENOK)の低下が観察されました。さらに、SeP発現が低下したMIN6細胞では、細胞内のインスリンおよびその前駆体(プロインスリン)の低下が認められました。以上の結果から、SeP発現が細胞内セレン含有タンパク質GPx4やSELENOK、インスリン・プロインスリンの維持に重要な役割を果たしていることが明らかとなりました。SeP発現により低下したGPx4は、鉄依存的な脂質酸化反応を伴う細胞死“フェロトーシス”の主要な制御因子として知られています。実際、SeP低下に伴うGPx4の低下は、MIN6細胞にフェロトーシス細胞死を誘導しました。また最近、SELENOKの低下はstress-induced nascent granule degradation (SINGD)注4と呼ばれるタンパク質分解系を活性化する作用があることが報告されました。本研究で見られたSeP低下に伴うSELENOKの低下は、MIN6細胞にSINGDを誘導し、プロインスリンの分解を促進することが示されました。SINGDは、SeP KOマウスの膵臓でも認められました。以上、SePによる細胞内セレン含有タンパク質の維持が、膵β細胞の機能に重要な役割を担っていることが明らかとなりました。

社会的意義と今後の展望

膵β細胞は、血糖値を低下するインスリンを分泌する細胞であり、全身の糖代謝を制御する重要な機能を担っています。膵β細胞の機能が低下すると、慢性的な高血糖状態となり2型糖尿病を発症します。膵β細胞を保護する薬剤の開発は、糖尿病克服に向けてカギとなると考えられますが、未だに達成されていません。膵β細胞は、合成するタンパク質のうち50%がインスリンという特徴的な細胞で、活発なタンパク質合成のために負荷が多い細胞としても知られています。本研究から、膵β細胞がSeP発現を介してセレンを制御し、生存維持およびインスリン産生を行っている事が分かりました。セレンは反応性が高く、強い毒性を有する元素ですが、生体はその性質を巧みに利用していることが明らかとなりました。本研究で得られた知見は、膵β細胞を保護する薬剤の開発に向けた基盤となる研究成果と言えます。セレンは“諸刃の剣”であり、過剰になると2型糖尿病の発症リスクが増加することも知られています。生体内におけるセレンの役割を分子レベルで理解し、糖尿病を含むセレン関連疾患の新たな予防・治療戦略の確立が期待されます。

論文題目

Title : Role of selenoprotein P expression in the function of pancreatic β cells: Prevention of ferroptosis-like cell death and stress-induced nascent granule degradation

Authors : Nanako Kitabayashi, Shohei Nakao, Yuichiro Mita, Kotoko Arisawa, Takayuki Hoshi, Takashi Toyama, Kiyo-aki Ishii, Toshinari Takamura, Noriko Noguchi, and Yoshiro Saito

Journal : Free Radical Biology & Medicine

DOI : https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.03.009

用語解説

- 注1 セレノプロテインP(SeP):必須微量元素セレンを含むタンパク質で、肝臓で主に合成され、血液中に分泌される。分泌されたSePは、各臓器にセレンを運ぶ役割を果たす。SePによって運ばれたセレンは、細胞内に存在するセレン含有タンパク質の合成に用いられる。細胞内セレン含有タンパク質として、反応性の高い酸素(活性酸素)を除去するグルタチオンペルオキシダーゼGPxが知られている。生体内には、25種類のセレン含有タンパク質が存在しており、セレノプロテインKなど機能がまだよく分かっていないものも存在する。

- 注2 セレン:約200年前にスウェーデンで発見された元素で、月の女神“セレーネ”にちなんで名付けられた。反応性が高く、強い毒性を持つ一方で、必須微量元素であり、欠乏症や過剰症が知られる。セレンは魚介類や肉類、穀物にも含まれている。セレンの必須な生理作用は、セレン含有タンパク質によって担われている。セレンは、活性酸素の除去や生体防御に重要であるが、過剰になると2型糖尿病など生活習慣病の発症リスクが高まることが知られている。

- 注3 フェロトーシス: 鉄依存的な脂質酸化反応(フェントン反応と呼ばれる)を伴う細胞死で、細胞内に脂質酸化物の蓄積が見られる。セレンを含むGPx4は、脂質酸化物を除去し、フェロトーシスを抑制することが知られている。GPx4が低下すると、脂質酸化物が増加し、フェロトーシスが誘導される。

- 注4 stress-induced nascent granule degradation (SINGD):ストレス誘導性の新生顆粒の分解反応であり、膵β細胞で見つかったインスリン前駆体の分解機構の一つ。栄養飢餓や代謝ストレス下において誘導され、インスリン前駆体が含まれる顆粒がリソソームへと運ばれ分解される。2型糖尿病患者においてもSINGDが起こっていると考えられている。最近、セレノプロテインKの低下によりSINGDが誘導されることが報告されたが、その詳細な分子機構は不明な点も多く残されている。

糖尿病を予防する新規RNAを発見 ー 生活習慣病を予防する新たな戦略開発に期待 ー

発表のポイント

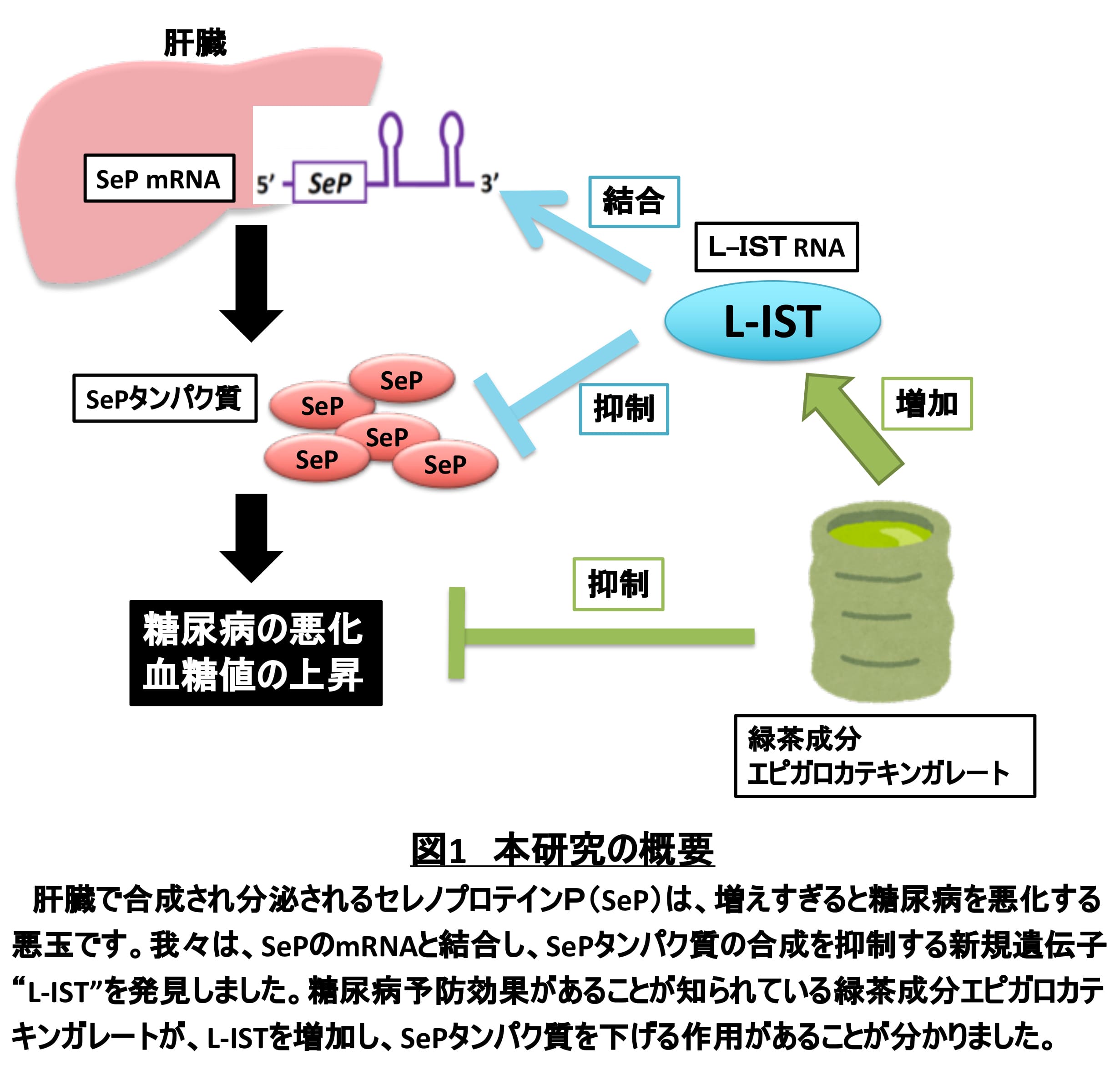

- ・糖尿病を悪化する悪玉“セレノプロテインP(SeP)注1を低下させる新規RNAを発見しました。

- ・新規RNAは、セレノプロテインPタンパク質を低下する活性を持つことから、L-IST(Long Non-coding RNA-Inhibitor of Selenoprotein P Translation)と命名しました。

- ・緑茶に含まれるエピガロカテキンガレートがこのL-ISTを増加させることを明らかにしました。

概要

“セレノプロテインP”は、体にとって必要なタンパク質ですが、増えすぎるとインスリンの効果を弱めて血糖値を増加させる作用があります。そのため、糖尿病で増加するセレノプロテインPは病態を悪化する“悪玉”として知られており、セレノプロテインPを一定に保つことが健康を維持する上で重要と考えられます。東北大学大学院薬学研究科の斎藤芳郎教授と同志社大学大学院生命医科学研究科の三田雄一郎助教らは、セレノプロテインPに注目して研究を進める中で、それと似た構造を持つ遺伝子CCDC152を発見しました。次にその機能を調べたところ、CCDC152遺伝子はRNAとして作用し、セレノプロテインPタンパク質を下げる働きがあることが明らかとなったことから、CCDC152をL-IST(Long Non-coding RNA-Inhibitor of Selenoprotein P Translation)と命名しました。そこでL-ISTを増加させる化合物を探したところ、糖尿病予防効果で知られている緑茶成分エピガロカテキンガレートにL-ISTを増加し、セレノプロテインPを下げる作用があることが分かりました。今後、L-ISTを増加させ、生活習慣病を予防・治療する新たな戦略開発が期待されます。

この研究成果は、2021年6月18日(金曜日)に英国科学誌『Nucleic Acids Research』にオンライン掲載されました。

本研究は、文部科学省科学研究費補助金 基盤研究(A)や新学術領域(生命金属科学)、AMED 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業により実施しました。

詳細な説明

研究の背景

肝臓で合成され血液中に分泌される“セレノプロテインP(SeP)”は、必須微量元素セレン注2を含むタンパク質で、各臓器にセレンを運ぶ重要な役割を担うタンパク質です。しかし、糖尿病患者では、SeP mRNA注3が増加し、それに伴ってSePタンパク質が増加することが分かっています。増加したSePは、血糖値を下げる作用を持つインスリンの分泌を抑制し、インスリンの効果を弱めることから、血糖値を増加する“悪玉”として作用することが分かってきました。そのため、SePタンパク質を一定の値に保つことが生活習慣病の予防、健康維持に重要と考えられます。

研究の概要

東北大学大学院薬学研究科 斎藤芳郎教授、同志社大学大学院生命医科学研究科 三田雄一郎助教らの研究グループは、SeP遺伝子の配列についてデーターベース上を解析した結果、SePと似た構造を持つ遺伝子CCDC152を偶然発見しました。CCDC152遺伝子は、その存在は知られていましたが、その機能は知られていませんでした。CCDC152遺伝子の機能について調べるため、SePを発現分泌する肝臓由来HepG2細胞への作用を解析しました。HepG2細胞にCCDC152遺伝子を発現させた結果、SeP mRNA量は変化しませんでしたが、SePタンパク質の発現量が減少することが分かりました。この結果から、CCDC152がSePタンパク質の量を下げる機能を持つことが分かりました。SePタンパク質を低下するメカニズムを詳細に解析した結果、CCDC152はRNAとして作用し、SeP mRNAに結合して、SePタンパク質の合成を抑制することが分かりました。以上、CCDC152遺伝子はSePタンパク質の合成(翻訳)を抑制するRNA分子として機能することから、L-IST(Long Non-coding RNA-Inhibitor of Selenoprotein P Translation)と命名しました。次に、L-ISTを増加する化合物を探したところ、緑茶に含まれるエピガロカテキンガレートEGCg注4がL-ISTを増加する作用があり、SePタンパク質を低下する作用があることが分かりました。

社会的意義と今後の展望

SePは、各組織に必須微量元素セレンを運ぶ重要な役割を担っている一方、過剰になると糖尿病を悪化する悪玉となるため、その濃度を一定に保つことが健康維持に重要であると考えられます。これまで高血糖や高脂肪によりSePタンパク質の発現が増加することが分かっていますが、SeP発現を低下する機構の存在は知られていませんでした。本研究によるL-ISTの発見から、SePの暴走を防ぎ、糖代謝を一定に保つ体の仕組みが明らかになりました。また、L-ISTを増加し、SePを低下する食品由来成分EGCgが本研究で初めて発見されました。緑茶は、古くから糖尿病の予防効果があることが知られていますが、L-ISTを介したSeP発現低下作用が予防効果に寄与している可能性が考えられます。今後、SePレベルの高い糖尿病患者およびその予備軍に対するEGCgのサプリメントや、EGCgをリード化合物としたL-IST発現増加薬などの開発が期待されます。本研究から、SePレベルを標的とした生活習慣病の新たな予防・治療戦略が提示されます。

論文題目

Title : Identification of a Novel Endogenous Long Non-coding RNA that Inhibits Selenoprotein P Translation

Authors : Y Mita, R Uchida, S Yasuhara, K Kishi, T Hoshi, Y Matsuo, T Yokooji, Y Shirakawa, T Toyama, Y Urano, T Inada, N Noguchi, and Y Saito

Journal : Nucleic Acids Research

DOI: 10.1093/nar/gkab498

用語解説

- 注1 セレノプロテインP(SeP):必須微量元素セレンを含むタンパク質で、肝臓で主に合成され、血液中に分泌される。分泌されたSePは、各臓器にセレンを運ぶ役割を果たす。これまで、糖尿病患者においてSePが増加し、増加したSeP(過剰SeP)がインスリンの効果を弱めること(インスリン抵抗性)や、インスリンの分泌を抑制し、糖尿病態を悪化することが知られている。

- 注2 セレン:必須微量元素の一つであり、生体内ではタンパク質に含まれる。セレンを含むタンパク質の中には、活性酸素を還元・無毒化し、活性酸素から生体を守る抗酸化作用を示すものが知られる。一方で、セレンは反応性の高い元素で、毒性も高いことも知られている。

- 注3 mRNA:DNAの持つ遺伝情報を元に合成される核酸。mRNAの配列を元にタンパク質が合成される(翻訳と呼ばれる)。これまで多くの遺伝子は、タンパク質として機能すると考えられていたが、近年RNAとして機能する遺伝子も数多く知られるようになった。

- 注4 エピガロカテキンガレートEGCg:緑茶に豊富に含まれる成分で、活性酸素を除去する抗酸化作用や糖尿病予防効果が知られる。多くのサプリメントも開発されている。